BIツールとは?

「BIツールとは?」と聞かれてすぐに答えられる方は意外と少ないかもしれません。

BI(ビジネスインテリジェンス:businessintelligence)ツールは、データを活用して経営判断を支援するための重要な存在です。

本記事では、BIツールの基本的な機能やメリットを徹底解説し、導入の目的や活用シーン、さらにはよくある課題や「無料」で始められる選択肢についてもご紹介します。

また、失敗・成功の事例や将来的な進化の可能性、ツールの「選び方」のポイント、おすすめの導入ステップまで、実務に役立つ視点で解説。BIツールをどのように選び、活かすかを知りたい方に最適なガイドです。

BIツールとは

企業が膨大なデータを活用し、的確な意思決定を行うためにはBIツールの活用が欠かせません。

ここでは、その基本的な考え方や代表的な機能を紹介します。

BIツールの定義と基本概念

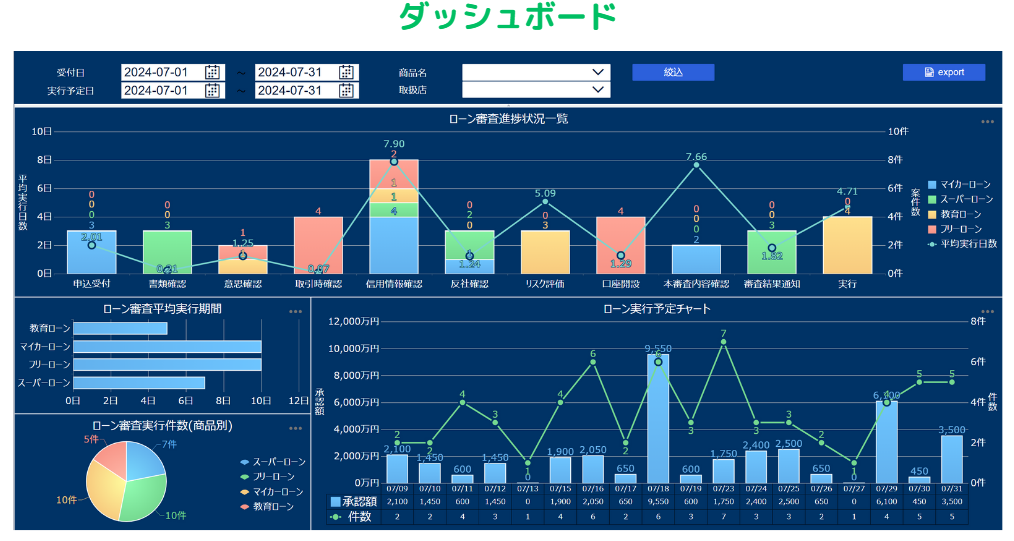

BIツールとは、企業が蓄積する多種多様なデータを収集・統合・分析し、可視化することで、経営判断を支援するITツールです。主に「自動」でデータを表示し、グラフやダッシュボードなどの形式で出力する機能を備えています。基本的な機能には、KPIの一覧管理、データドリブンな分析の方法、レポート作成の自動化などが含まれます。

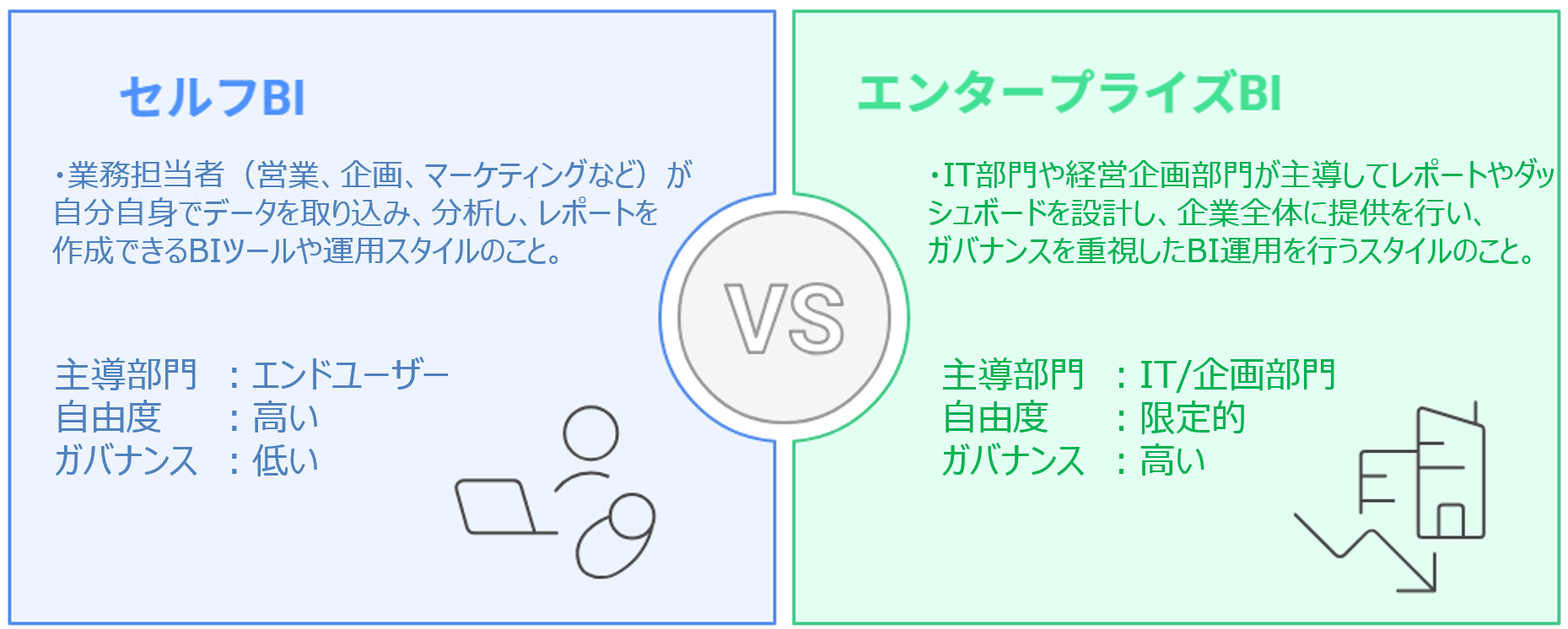

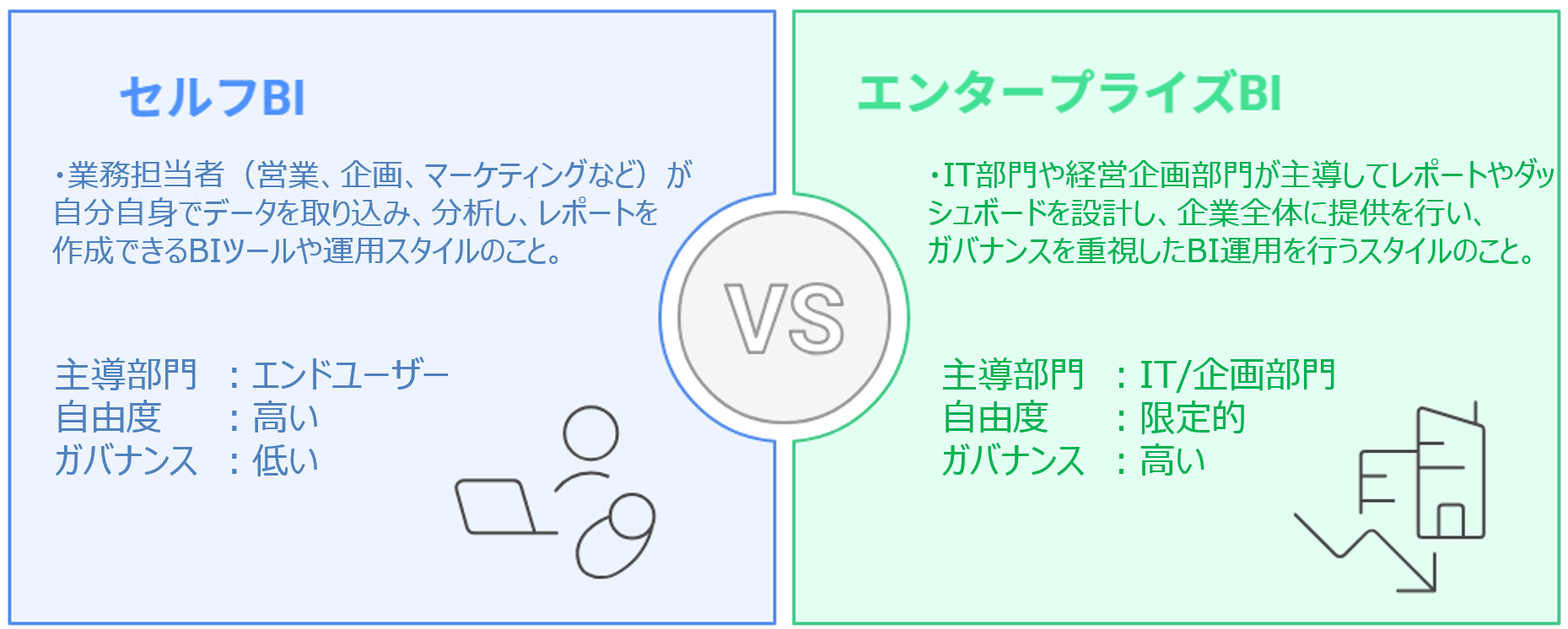

BIツールにはエンドユーザー主導型のセルフBIと、システム部門やDX部門主導のエンタープライズBIという2つのタイプが存在します。これにより、業務に応じた柔軟な運用が可能になります。さらにIOTや外部データベースとの連携により、1つのプラットフォームに多種多様な情報を集約できる点も重要なポイントです。

例えば製造業では、IoTセンサーで取得した稼働データを基に稼働率や不良品率を自動表示し、改善施策を導き出しています。

また、流通業界ではPOSデータをリアルタイムに可視化し、売れ筋商品の把握や在庫最適化に役立てています。このように特定の業界で基本的なBI機能がどう活用されているかを理解することで、BIツールの価値がより明確になります。

BIツールの歴史と進化

BIツールの起源は、1970年代後半に登場したデータベース照会ツールにまでさかのぼります。

当時はメインフレーム上で動作する操作が中心で、エンジニアによる手動のデータ集計が一般的でした。

その後、1990年代にはOLAP(オンライン分析処理)技術が登場し、ユーザーが一覧形式でデータを分析できるようになります。

2000年代に入ると、Webベースのプラットフォームが普及し、ユーザーインターフェース(UI)も視覚的に優れたものへと進化しました。一部のBIツールでは、ドラッグ&ドロップでの操作が可能となり、非エンジニアでもデータ活用が行えるようになったのです。

直近では、AIや機械学習との連携によって、予測分析や異常検知も可能になり、BIツールは単なる表示機能から、より高度な「意思決定支援」へと進化しています。こうした開発プロセスは、企業の構築戦略そのものに組み込まれており、業務プロセス全体を最適化する役割を果たしています。これらのツールを活用することは、もはや一部のIT部門に限られた話ではなく、全社的な情報活用の柱になっているのです。

BIツールの目的と役割

BIツールは単なるデータの可視化ツールではなく、データ分析の効率化や迅速な意思決定を支援する重要な役割を担っています。

データ分析の効率化

現代のビジネスにおいて、膨大なデータを効率的に扱うことは競争力に直結します。

BIツールは、手作業での集計や分析を効率化し、スピーディな意思決定を可能にするための有力な手段です。

その中でも特に注目すべき点は、データの収集と整理の自動化です。従来はExcelやCSVファイルを手作業で統合し、グラフを作成する必要がありましたが、BIツールを使えばその作業を自動で実行することができます。データの更新もリアルタイムで反映されるため、常に最新の状況を把握できます。

さらに、複数の部門やシステムに分散して存在するデータソースからの集約機能も、分析の効率化において重要です。営業データ、顧客データ、在庫情報などを一元的に統合できることで、分析の精度が高まり、部門間の連携もスムーズになります。

加えて、データマイニング機能を備えたBIツールでは、過去のデータからパターンを抽出し、将来の傾向を予測することも可能です。こうした機能により、従来の静的なレポート作成から一歩進んだ、動的かつインテリジェントな分析が実現します。

意思決定の迅速化

ビジネス環境の変化が激しい現代では、スピード感を持って意思決定することが企業の成長を左右します。

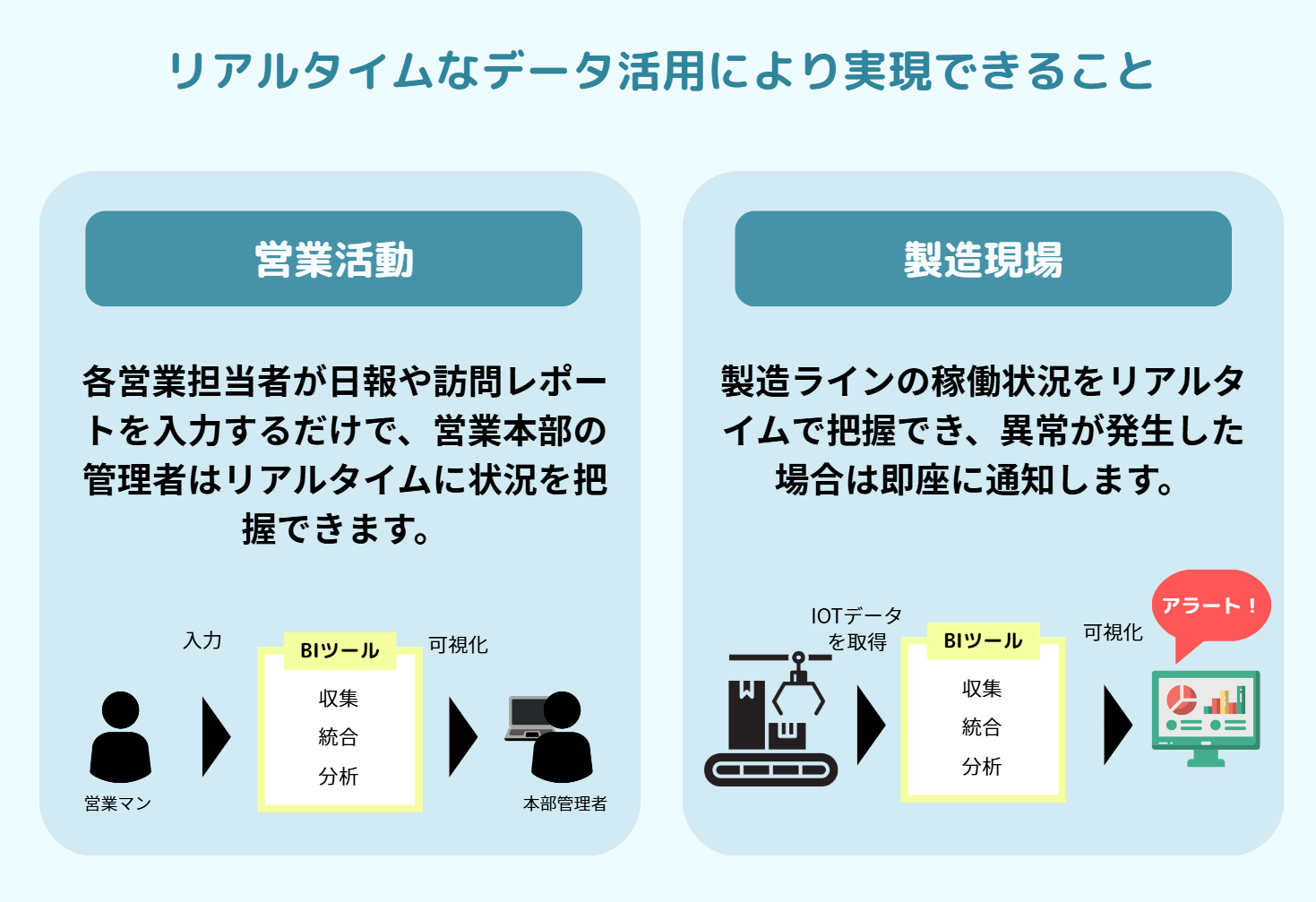

BIツールはその意思決定を迅速化するために、リアルタイムでのデータ提供と、シナリオ分析機能を提供しています。

まず重要なのが、リアルタイムデータの活用が可能であることです。営業現場で売上速報を確認したり、製造ラインの稼働状況を即座に把握したりすることで、必要なアクションをタイムリーに取ることができます。たとえば、異常値が出た場合に即座に担当者に通知が送られる設定をしておけば、初動対応を迅速に行えます。

また、シミュレーション機能も非常に有効です。売上予測や在庫計画など、複数の条件を設定して仮説を立てることができ、それぞれの選択肢に対する結果を比較検討することが可能になります。これにより、アクションを起こす前に効果を見極められるため、リスクの少ない判断が可能となります。

さらに、BIツールを使うことで意思決定プロセスそのものが簡素化され、意思決定に関わるステークホルダーへの情報共有もスムーズになります。従来のようにレポートを作成して会議で確認する手間を省き、ダッシュボードやレポートを共有するだけで、関係者全員が即時に同じ情報を確認できます。

このように、BIツールは選択とアクションのスピードを飛躍的に向上させ、企業における意思決定の質とスピードの両立を実現します。

BIツールの必要性

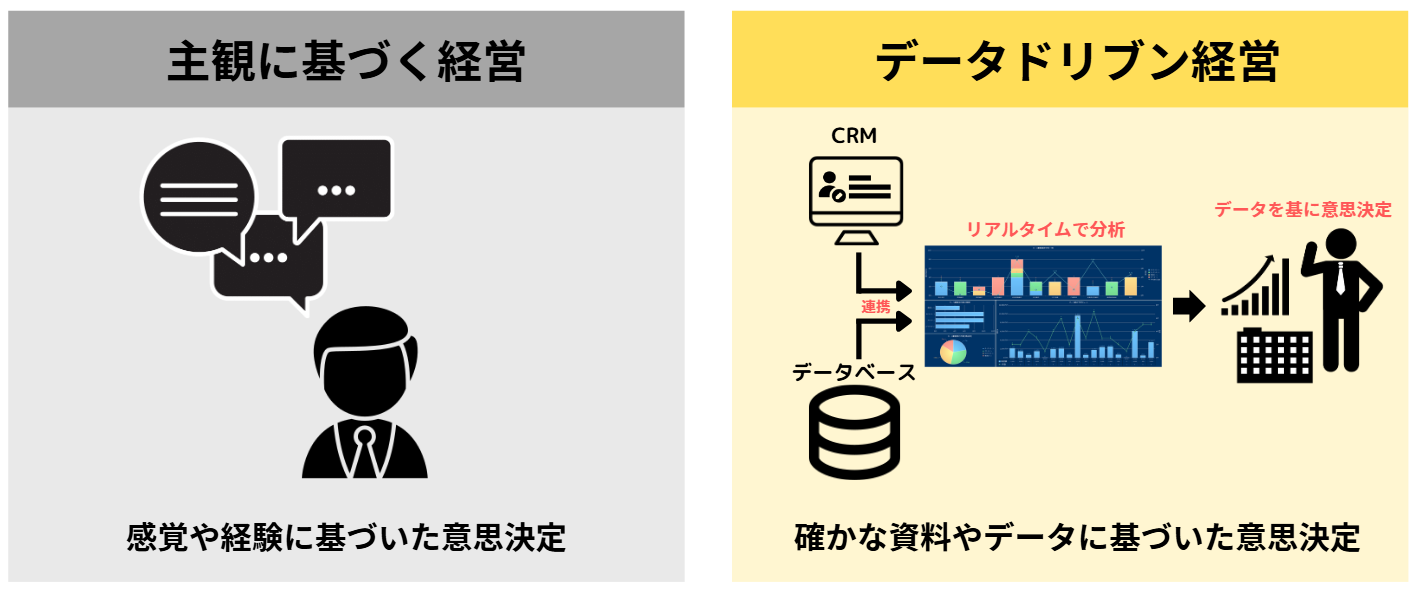

現代のビジネスにおいて、膨大なデータを活用したデータドリブンな意思決定が企業競争力の源となっています。

データドリブン経営の重要性

データドリブン経営とは、感覚や経験に頼るのではなく、確かな資料やデータに基づいて意思決定を行う経営手法です。このアプローチは、近年ますます重要視されており、企業が不確実性の高い市場環境で成功を収めるためには不可欠な考え方といえます。

例えば、ある製造業では、CRMとデータベースを連携させ、顧客属性や購買履歴をリアルタイムで分析することで、営業戦略の見直しを実施し、大きな売上向上を実現しました。このようにデータドリブンな体制は、企業の目的や戦略を精緻にし、的確なアクションへと導いてくれます。

その実践には、データソースの統合が鍵となります。販売、マーケティング、在庫管理など、社内外に分散するデータを一元化し、BIツールを通じて活用することで、情報の可視性が飛躍的に向上します。データが正確であればあるほど、企業の意思決定精度も向上するため、徹底したデータ管理が求められます。

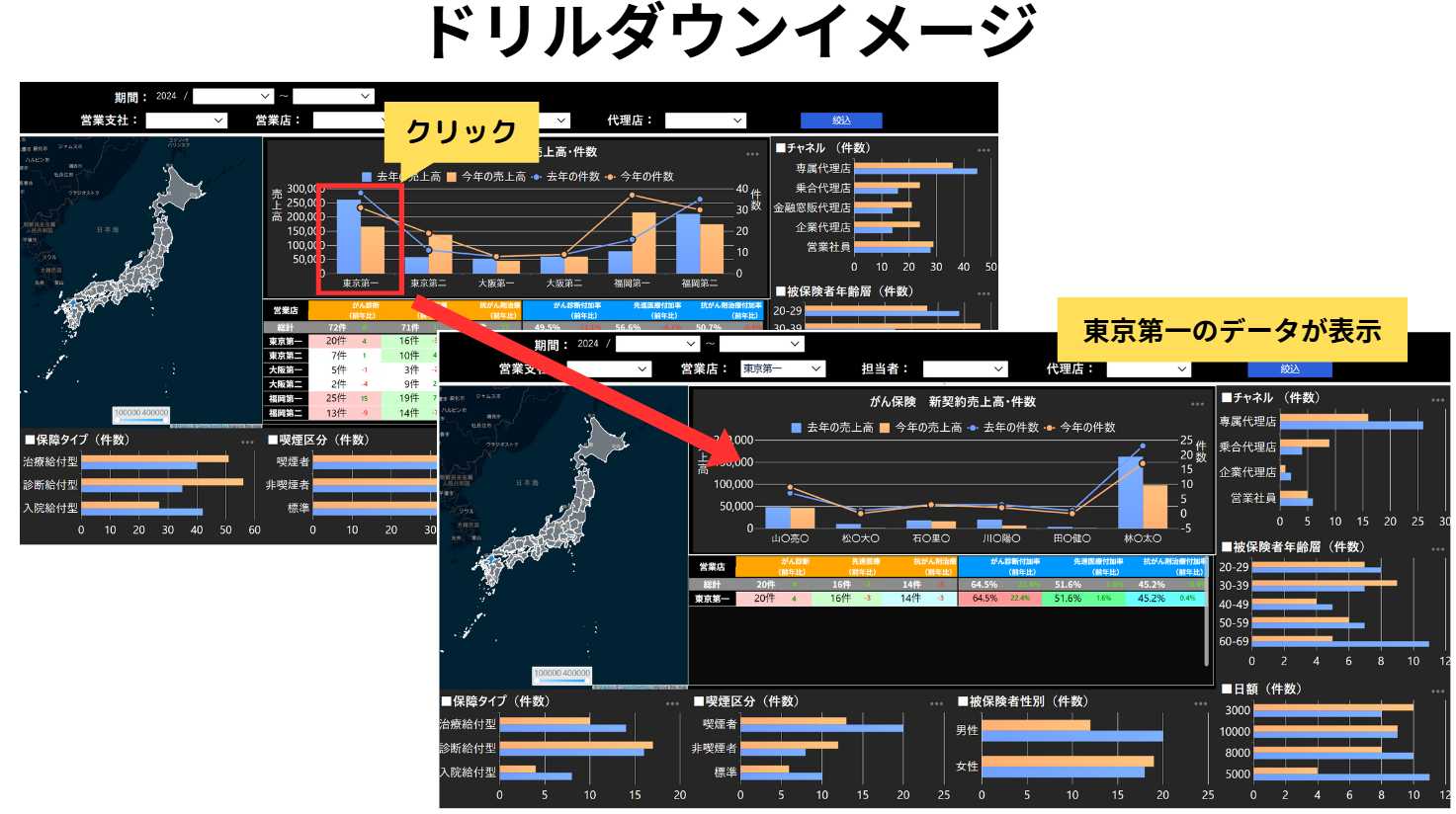

また、データ活用においては、誰がどの情報にアクセスできるかという権限管理も重要です。適切なユーザーに適切なデータを届けることで、現場の判断スピードと質が上がります。ドリルダウン機能を使えば、売上全体から製品別、担当者別など4つ以上の階層で詳細分析ができ、意思決定の裏付けとして機能します。

このように、BIツールは直感的な操作で利用することも可能で、部門横断での関連情報の活用を促進するなど、データドリブン経営を支える強力な基盤となるのです。

競争力の向上

急速に変化するビジネス環境の中で、企業が持続的に成長するためには競争力の強化が必要です。BIツールの導入はその強みを高めるための戦略的施策の一つです。

まず、BIツールを活用することで業務効率と生産性が大きく向上します。

たとえば、ある製造業の事例では、リアルタイムでの設備稼働率や不良率の比較分析を行うことで、工程改善が進み、月間で10%の稼働ロス削減に成功しました。このように、BIツールは業務プロセス全体の最適化に貢献します。

また、変化する環境に柔軟に対応するためには、迅速な意思決定が不可欠です。BIツールを活用すれば、日々変化する顧客ニーズや市場動向をリアルタイムに把握し、対応策を即時に講じることができます。これにより、競合他社と比較してアジャイルに動ける企業体質を築くことが可能になります。

さらに、ツールの連携性も重要です。基幹システムやクラウドサービスと接続し、API経由でデータを自動取得すれば、入力作業を減らし、ヒューマンエラーのリスクも軽減できます。ツールのおすすめランキングなどを参照しながら、自社に合ったBIツールを導入することが成功のカギとなるでしょう。

ただし、デメリットとして、初期導入コストや社内教育の負担などもありますが、得られるメリットの充実度を考えれば、それは十分に投資に見合うといえます。

BIツールの活用シーン

BIツールは多様な業務領域で効果を発揮します。ここでは、マーケティング、営業、財務の3つの視点から具体的な活用例を紹介します。

マーケティング分析

マーケティング分野におけるBIツールの活用は、ターゲットの明確化から施策評価までを一貫して支援します。

まず、顧客の属性や行動履歴などの顧客データを取得し、加工・分析することで、より精緻なターゲティングが可能になります。たとえば、salesforceなどのCRMツールとBIを連携させ、購買履歴やWeb行動をクロス分析すれば、キャンペーン反応率が高いセグメントを抽出できます。

次に、大量のマーケティングデータを活用して市場動向を把握します。製品の販売動向、業界の形態変化、競合の動きなどを統計的な手法で可視化することで、迅速な意思決定が可能になります。過去と現在のデータを比較することで、需要の季節変動や成長領域の変化も掴めます。

また、キャンペーンの効果測定では、「analytics」ツールとBIを組み合わせることで、広告配信後の売上貢献やクリック率、CV率などを分析し、施策の成否を数値で示すことができます。分析結果をダッシュボードに可視化することで、チーム内の共有が容易になり、次回施策の検討にも活かせます。

さらに、BIレポートを活用したセミナーや社内勉強会の実施も有効です。マーケティングの販売プロセス全体をデータに基づいて見直すことで、業務効率と成果の両方を高めることができます。

営業パフォーマンスの向上

営業部門では、BIツールによる営業データの可視化と分析によって、業務効率と成果の両立が可能となります。

まず、営業の売上実績や顧客訪問回数、受注率などの指標を分析することで、個人やチームの成果を客観的に把握できます。たとえば、BIツールで業務進捗をダッシュボードに表示すれば、どの案件が進んでおり、どこに課題があるかを一目で把握できます。

さらに、営業現場における日々の作業や処理フローの中にBIを組み込むことで、業務プロセスのボトルネックを特定し、改善施策を講じることが可能になります。たとえば、見積作成に時間がかかっているケースでは、ワークフローの短縮化やテンプレート活用が提案されることもあります。

従業員個人に対しても、パフォーマンス評価が可視化されるため、上司や人事担当が定量的なフィードバックを行う際の根拠となります。特定の商材で成績が良い営業担当には別案件を割り当てるなど、事業戦略に基づいた最適配置が実現できます。

BIによる評価データは、モチベーション向上や企業全体の営業品質の底上げにも貢献し、さらなる成果創出を後押しします。また、グローバル展開する企業においては、拠点ごとの数値を即座に比較できる環境構築が競争力強化につながります。

財務分析と予算管理

財務管理においてBIツールは、各種部門の予算統制や在庫管理の最適化を支える必須ツールとなっています。

まず、膨大な財務データの把握を効率的に行うことで、経営層の意思決定を支援します。月次や四半期ごとの財務実績をグラフや表に落とし込むことで、目標との乖離が一目で分かり、早期の対策が可能になります。

次に、予算計画の策定では、過去実績との比較分析を行うことで現実的かつ挑戦的な予算設定ができます。BIツールを活用し、前年との比較だけでなく、成長率やROIも同時に表示することができます。

在庫管理についても、販売・仕入・保管コストなどを一元的に管理することで、過剰在庫や欠品のリスクを低減できます。リアルタイムでの在庫量監視により、必要な時に必要な分だけを発注できる仕組みが整います。

また、財務部門が作成したファイルやレポートを他部門に用意し、即時共有できることもBIの大きな強みです。各部署の担当者が同じデータを基に会話できることで、横断的なプランニングが実現します。一部の情報だけに頼らない、全体最適の判断が可能となるのです。

BIツールのメリット

BIツールは情報の視覚化や分析の高度化を通じて、業務効率と意思決定の質を飛躍的に向上させる強力な手段となります。

データの可視化による理解促進

BIツールの特長のひとつは、データを見える化することで、誰でも直感的に内容を理解できるようにすることです。

企業活動では膨大なデータが日々生まれていますが、それらを表や数値のまま扱うと、直感的な把握が難しくなります。そこで、ダッシュボードを活用することで、関連する情報を一画面に視覚的に整理し、よりスムーズな意思決定を支援します。

例えば、売上推移やKPI進捗をグラフやチャートとして表示することで、数値だけでは見えにくい傾向や異常値を一目で把握することが可能になります。BIツールを使えば、画面全体をビジュアルに構成でき、必要な指標を自由に配置してカスタマイズできます。こうしたビジュアル重視のアプローチは、専門知識のないスタッフにもデータを扱いやすくするガイドとしての役割も果たします。

さらに、売上やコスト、人材リソースなどの異なる視点からの多次元的な分析を行うことで、表面的な傾向だけでなく、より深層的な因果関係を見つけることも可能です。たとえば、地域別売上データと広告出稿データを掛け合わせて分析すれば、実際に広告効果が高い地域を明確にすることができます。

BIツールによる可視化は、データの持つ意味を正確に伝え、情報の拡大や細部への掘り下げを容易にすることで、組織全体の情報リテラシーを底上げする重要な施策といえるでしょう。

迅速な問題発見と対応

BIツールを活用すれば、課題の発見から対応までの時間を大幅に短縮できます。従来の月次レポートやExcelによる集計では気づくのが遅れがちだった問題も、リアルタイムのデータ監視とアラート機能により即座に把握・対処できます。

さらに、ドリルダウン分析で原因を素早く特定でき、部門や業務単位でピンポイントに改善アクションを検討できます。施策の優先順位付けや進捗管理もBIツール上で一元化できるため、迅速かつ的確な対応が可能になります。

こうしたスピーディな問題解決の仕組みが、企業全体の意思決定スピードと対応力を高めます。

レポート作成の効率化

BIツールは、レポート作成における多くの工程を自動化し、担当者の負担を大幅に軽減することができます。

従来、ExcelやPowerPointでのレポーティング作業は、テンプレートの作成や数値の手入力、出力形式の調整など、時間と手間がかかる作業が多く存在しました。しかし、BIツールを活用することで、クリック操作だけで必要な情報を抽出・可視化し、記事や社内報告に即した形で生成できるようになります。

作成したレポートは、保存や共有も簡単です。PDF形式での出力やクラウド連携によるリアルタイム共有が可能で、社内スタッフが必要なときにすぐに閲覧できる環境が整います。また、略称や注釈機能を活用することで、報告書としての完成度も高めることができます。

こうした効率的なレポート運用は、会議や報告業務の質を高め、経営層への説明資料としても内容の正確性とスピード感を両立する強力なツールとなります。

BIツールのデメリット

BIツールは多くのメリットを持つ一方で、導入・運用に関しては慎重な検討が必要です。ここでは主な注意点を解説します。

導入コストの発生

BIツールを業務に導入する際には、初期投資だけでなく継続的なコストも考慮する必要があります。

たとえばオンプレミス型のツールであれば、サーバーやライセンスの購入、インストール作業などの手間が発生し、それに加えて定期的なバージョンアップやサポート対応の費用がかかることがあります。

クラウド型のツールであっても、基本機能は無料で利用できる場合が多い一方、分析機能の追加やユーザー数の増加に応じた料金体系が設定されており、段階的に蓄積されるコストに注意が必要です。たとえば、基本機能は無料で提供されていても、ドラッグ&ドロップ操作に対応したダッシュボード機能が別料金で提供されているケースもあります。

弊社が提供しているFineReportでは、2ユーザーまで無償で、無期限、機能制限なしでご利用いただけます。まずはコストを気にせずお試しいただくことが可能です。

興味のある方は、お問い合わせよりご連絡ください。

関連記事:FineReportの製品ページ

使いこなすための学習曲線

BIツールを導入しただけでは、その真価を発揮することはできません。

もちろん、効果的に活用するにはユーザー側の習熟度が問われます。

特に、初心者にとっては、操作方法や機能の理解に時間がかかることが少なくありません。データ接続や可視化設定など、基本的な操作でも初学者には複雑に感じられる場合があり、使いこなすまでには学習のシーンを複数経験する必要があります。

また、近年のBIツールは機械学習やAIといった高度な技術との連携も進んでおり、データ予測やパターン抽出などを行う手法には、一定の理論的知識と実装スキルが求められます。これらの機能は非常に強力ではあるものの、設定ミスによる誤った分析結果のリスクもあるため、慎重な運用が必要です。

BIツールの種類と機能

BIツールは用途や導入環境に応じて複数のタイプが存在します。ここでは、代表的な2つの分類軸に注目してその特徴を整理します。

セルフサービスBIとエンタープライズBI

BIツールには、大きく分けてセルフサービスBIとエンタープライズBIという2つのサービス形態があります。これらはそれぞれ異なる目的と対象ユーザーに応じて設計されており、自社のビジネス環境に最適な選択が求められます。

セルフサービスBIは、一般のユーザーや現場スタッフが自分でデータを操作・分析できるツールです。複雑なSQLやシステム設定を必要とせず、直感的な操作が可能な点が大きな利点です。株式会社の現場社員がドラッグ&ドロップでダッシュボードを作成し、迅速な意思決定を行うといった活用が代表例です。BIツールの民主化を推進するこのタイプは、柔軟性と即応性が求められる業務に最適です。

一方、エンタープライズBIは全社レベルでの統合データ管理と分析を目的としたツールです。DWH(データウェアハウス)やERPとの連携により、経営層や分析専門部署向けに高度な分析基盤を提供します。これにより、各部門のデータを一元的に蓄積・管理し、正確で戦略的なレポートを生成できます。社内のIT部門やデータサイエンス部門が運用を担うケースが一般的です。

クラウド型BIとオンプレミス型BI

BIツールの種類は、提供形態においてもクラウド型とオンプレミス型に分類されます。それぞれに違いがあり、導入の目的やセキュリティ要件に応じた選定が必要です。

クラウド型BIは、インターネット経由でオンライン利用が可能なため、場所を問わずにアクセスできる点が最大のメリットです。テレワークや複数拠点での業務が多い企業にとっては、モバイル対応も含めて柔軟な運用が可能です。また、初期投資が抑えられ、導入やアップデートも自動的に行えるため、スピーディーな展開が可能です。

一方、オンプレミス型BIは、企業のサーバー環境内にインストールして運用される形態で、システムの構成を自由にカスタマイズできるとともに、同じ社内ネットワーク内で完結するため、情報漏えいリスクを最小限に抑えられます。特に高度な情報管理が求められる業種や、厳しいコンプライアンス要件がある企業には最適です。

BIツールの選び方

多種多様なBIツールの中から、自社に最も適したものを選ぶには、機能やコスト、サポート体制などの観点から慎重に評価することが不可欠です。

機能とコストのバランス

BIツール選定において最も重視すべきポイントの一つが、機能とコストのバランスです。まず確認したいのは、そのツールがどれほど多様性のある機能を備えているかです。基本的なダッシュボード表示やレポート出力に加え、高度な予測分析、AI連携、他システムとの統合など、ビジネスの拡張に役立ちうる特徴を持っているかを見極めましょう。

次に、コストパフォーマンスを評価することも重要です。導入費用が安価でも、機能が限定的だったり、業務に対して十分な効果を発揮できなければ意味がありません。利用規模やデータ量、ユーザー数に応じてプランが異なる場合が多いため、自社のニーズに合わせた料金体系を慎重に比較検討しましょう。

サポート体制の重要性

BIツールの導入において見落とされがちですが、実はサポート体制の重要性は非常に高い要素です。ツールそのものの性能が優れていても、導入後に十分な支援が得られなければ、継続的な活用が困難になるケースも少なくありません。

まず確認すべきは、サポートの質です。FAQやオンラインマニュアルだけでなく、チャット対応、電話サポート、専任担当者の有無など、どのような施策が用意されているかを事前に調べましょう。また、サポートの対応時間や言語対応なども必要に応じて確認すべきポイントです。

システムは導入して終わりではなく、継続的に運用し、業務に役立つ存在でなければ意味がありません。万全な基盤となるサポート体制があってこそ、BIツールは真の効果を発揮します。

弊社ではサポートに力を入れており、導入前のハンズオンやデモの作成といったサポートだけでなく、導入時の初期設定の補助や導入後の活用についてもサポートさせていただいております。

BIツールの市場動向

BIツールは急速に進化を遂げており、市場も変化し続けています。ここでは、技術革新と競合環境の両面から現在の動向を把握します。

最新のトレンドと技術革新

近年、BIツールの分野では最新のテクノロジーを活用した技術革新が続々と登場しています。特に注目すべきなのは、AIや機械学習との統合により、リアルタイムでの情報分析と意思決定支援が実現されつつある点です。これにより、従来の静的なレポートでは得られなかった新たな視点を導き出すことが可能になりました。

たとえば、ある国内ベンダーは、IoTとBIを組み合わせたリアルタイム監視機能を開発し、製造業の品質管理を効率化するソリューションを提供しています。また、クラウド連携によるデータ更新の高速化や、SaaS型BIの台頭により、導入・運用の最適化が進んでいます。

現在、多くの企業がリアルタイムに経営判断を下す環境を求めており、その背景には刻一刻と変わる市場環境への柔軟な対応が求められているという傾向があります。BIツールはもはや単なる分析ツールではなく、組織の情報インフラとしての役割を担う時代に入っているのです。

まとめと今後の展望

本章では、BIツールがこれからどのように進化していくのか、また企業においてどのような役割を担っていくのかについて整理します。

BIツールの未来

技術の進化により、今後はより高い操作性と直感的なインターフェースを兼ね備えたツールへと進化していくと予測されます。特に、データの前処理から可視化、洞察の抽出までの使いやすさが求められ、ノーコード対応や音声入力などの機能が使うユーザー層をさらに広げると考えられています。

2025年には、多くの企業がBIツールを運用するようになり、業務のあらゆる場面でリアルタイムにインサイトを得ることが当たり前になるでしょう。すでに多くのBIプラットフォームでは、AIを活用した自動予測機能や異常値検出などの自動化が進んでおり、分析のプロセスそのものが大きく変化しています。

今後、BIツールはもはや専門部署だけの存在ではなく、部門横断で使われるべき基盤ツールへと進化していくといえます。さらに、意思決定に必要な情報が以上に早く、正確に提供されることで、業務スピードも加速するでしょう。

企業におけるBIツールの位置づけ

BI(ビジネスインテリジェンス)は、今や企業活動の根幹に関わる指標として認識されており、BIツールはその実現手段として重要な役割を担っています。特にあらゆる業務においてデータの抽出と分析が必要とされる中で、BIツールの位置づけは日々高まっています。

また、自社の情報ポータルやサイトと連携させることで、BIレポートの共有性が向上し、部門間の連携もスムーズになります。

このように、BIツールは単なる業務支援ソリューションを超えて、企業全体のビジネスインテリジェンス戦略を牽引する重要な基盤となっているのです。

ローコードBIツール「FineReport」

- ✔70種類以上の豊富なグラフチャート

- ✔柔軟で使いやすい入力機能

- ✔Excelとの高い互換性