BIツールとは?業務効率化を実現するデータ活用術とは

業務の効率を高め、意思決定のスピードと精度を向上させる手段として注目されているのが「BIツール」です。

BI(Business Intelligence)ツールは、社内外に点在する多様なデータを一元的に集約し、わかりやすく可視化・分析することで、業務の見える化と改善を支援します。

特に近年では、業務効率化を図る上で欠かせない存在となり、経営層だけでなく現場のビジネス担当者にも幅広く活用されています。

本記事では、「BIツールとは何か?」という基本から、その導入によって業務がどのように変わるのか、そしてデータ分析を通じた実践的な活用方法まで、わかりやすく解説します。

これからBIツールを導入したいと考えている方、効率的な業務運営を目指す方は、ぜひ参考にしてください。

BIツールとは?基本機能とその重要性

BIツールは、企業内に蓄積された多様なデータを統合・可視化し、迅速な意思決定を支援するためのソリューションです。 その基本機能と利便性を理解することで、業務効率化の第一歩が見えてきます。

BIツールの定義と主要機能

BIツール(Business Intelligenceツール)とは、社内外の多様なデータを統合し、

グラフやダッシュボードで可視化・分析することで、意思決定を支援するシステムです。

主な機能には、データ統合、視覚的な分析、レポート作成、KPIのモニタリングなどがあり、

担当者が直感的に操作しやすいインターフェースを備えているのが特徴です。

こうした基本機能により、現場でも経営層でも情報を瞬時に把握でき、業務改善のヒントを得ることができます。

BIツールのイメージを具体化するには、売上分析や在庫管理などへの活用事例を挙げると理解が深まります。

関連記事:BIツールとは?機能やメリットを徹底比較!選び方や最新版も紹介

データ活用が業務に与える影響

データ活用は、企業のビジネス戦略において極めて重要な要素です。 徹底したデータ分析により、サービスの改善点や業務のボトルネックを可視化し、 的確な意思決定へとつなげることが可能になります。

- 例えば、企業の営業部門では営業実績をデータで把握することで、効果的なアプローチ手法を明確にし、 結果として売上向上に結びつけることができます。

- 保険の販売代理店では販売手数料の予定と実績をシミュレーションすることで未達の保険商品を明らかにし 販売戦略の見直しを的確に行うことが可能になります。

データ活用により「なぜ成果に違いが出るのか」といった悩みの原因も特定しやすくなり、

かかる時間やコストの削減にも貢献します。

こうした成果を導くBIツールの導入は、現代のビジネスに欠かせない手段のひとつです。

業務効率化の必要性とBIツールの役割

業務効率化は、組織が継続的に成長し、競争優位を維持するために欠かせない取り組みです。

作業の無駄を削減し、明確な目的と方針のもとで動くことで、働き方改革の実現にもつながります。

業務効率化の背景と目的

業務効率化とは、日々の作業における無駄や非効率を削減し、生産性を高める取り組みを意味します。

その背景には、組織のコスト削減や競争力の向上といった明確な理由があります。

また、目的を明確に設定することで、従業員がその方針に従い一体感を持って行動できるようになります。

特に近年では、働き方改革が進む中で、業務負担の軽減や柔軟な働き方を支える仕組みとして、

効率的な業務運営が重視されています。

そのため、業務効率化は企業にとって戦略的に重要なテーマとなっているのです。

BIツールがもたらす業務効率化の具体例

BIツールは、業務効率化を支援する強力なITソリューションです。

たとえば、大量の業務データを迅速に分析し、必要な情報を一覧形式で表示することで、

担当者は意思決定を容易に行えるようになります。

製造業においては・受注・調達・製造・在庫・発注の状況をリアルタイムに捉えることで、

受注から発注までの時間短縮につながり顧客満足度を向上させることができます。

また、リアルタイムでの情報提供により、欠品などの変化する状況にも即応できる柔軟性が生まれます。

さらに、定型レポートの自動化などによって工数を大幅に短縮できるため、従業員の負担を軽減し、

生産性の向上につながります。

このように、BIツールは効率化を加速する具体的手段として、幅広い業種で活用が進んでいます。

BIツール導入のメリットと活用シーン

BIツールの導入は、データ管理の効率化や業務負担の軽減に大きく貢献します。

簡単に構築できる点も魅力で、ビジネスインテリジェンスを通じて企業の成長を支える基盤となります。

BIツール導入による具体的なメリット

BIツールを導入することで、基幹業務から吐き出されるデータを基にEXCELで行っている集計業務やグラフ化等の

日常業務にかかる手間を大幅に削減できます。

それにより、データの収集・管理が簡単に行えるようになり、業務プロセスの効率化が実現します。

また、多くのBIツールは基本的に初期構築が容易で、システム担当者でなくても迅速に導入できる点が特長です。

クラウドや自社サーバーに構築する場合はシステム部門やベンダ―の支援を要請することで比較的簡単に導入が可能です。

これらの機能により、企業はビジネスインテリジェンスを活用し、

経営判断の精度向上や現場の意思決定スピードの加速に貢献することが可能です。

採用情報や売上分析、IOTデータの活用、など、データを扱うあらゆる部門で効果を持つのもBIツールの強みです。

BIツールの活用シーンと成功事例

BIツールは、営業、マーケティング、人事、経理、在庫管理など、さまざまな業務シーンで柔軟に運用できます。

例えば、ある大手企業では、膨大な販売データをBIツールで可視化し、エリア別の売上傾向を分析することで、

販促戦略の改善に成功しました。

また、営業会議ではリアルタイムの営業状況を共有しながら会議を行うことができその場で報告要因分析が可能になり

営業成績向上に成功しました。

こうした事例は、BIツールを効果的に使ううえでのヒントとなります。

実際、導入をサポートする専門サイトでも多数の成功事例が紹介されており、

自社での活用に役立つ具体例として参考になります。

BIツールは、TOPマネジメントから現場レベルまで、幅広い状況で使える有効なツールです。

業務自動化の具体的手法

業務自動化は、全社的な効率化を進めるうえで欠かせない取り組みです。

特にExcel業務の自動化は、幅広い業種の現場で活用されており、導入しやすいソリューションとして注目されています。

Excel業務の自動化とその利点

Excelを用いた自動化は、自社の業務に即した形で柔軟に導入できるソリューションです。

たとえば、営業や経理部門でよくある繰り返し作業をマクロやVBAで自動化することで、

業務時間を大幅に短縮できます。

また、人為的なミスの削減にもつながり、データ分析の精度とスピードを向上させる効果があります。

会社全体での業務効率化を目指すうえでも、Excel自動化は手軽で効果的な第一歩となります。

課題解決のために、どのような作業が自動化できるかを把握し、実践することが重要です。

EXCELをWEB化することによる自動化も業務の効率化に有効な手段です。

弊社が提供しているFineReportはEXCELのWEB化を組み込んだツールであり、そのようなBI製品を利用すれば比較的簡単に業務の効率化が図れます。

関連記事:FineReport製品ページ

グラフやダッシュボードの自動作成

グラフやダッシュボードの自動作成は、データ可視化を効率化するうえで非常に効果的な手法です。

BIツールや無料のデータ可視化ツールを活用することで、必要なレポートを迅速に作成し、

リアルタイムでの情報表示が可能になります。

たとえば、売上や顧客動向をグラフで可視化することで、お客様のニーズを把握しやすくなり、

新たな課題の発生にも即座に対応できます。

営業情報に関しても日々の営業活動を営業プロセスごとに入力することで営業の進捗状況をリアルタイムに把握可能

になり営業の活動の改善に役立てることができます。

こうしたダッシュボードは、意思決定の迅速化を支える強力なサポートとなり、記事や報告資料の作成にも活用できます。

業務に必要な情報を即座に表示できる仕組みづくりが、全体の効率化へとつながるのです。

手書き帳票の自動化の実践方法

手書き帳票の自動化は、業務フローを効率化するための有効な手法です。

まず、現在使用している帳票ファイルをデジタル形式に変換し、必要な情報をまとめて管理できるテンプレートを作成します。

顧客情報や商品情報などをプルダウンやポップアップで表示することで、手作業による記入ミスや確認作業にかかる時間を大幅に削減できます。

さらに、業務内容に合わせた入力フォームを設定することで、多くのデータを一元的に処理でき、帳票管理の手間も軽減されます。

テンプレート化により標準化が図れるため大幅な効率化につながるケースもあります。

自動化導入後は、運用状況を定期的に見直し、改善点を洗い出すことで、

継続的な業務フローの最適化が可能になります。

立案から実行までの方法を明確にすることが成功の鍵です。

BIツール導入前のチェックポイント

BIツールをスムーズに導入するためには、事前にいくつかの重要な確認項目を押さえておく必要があります。 目的を明確にし、経営者や現場責任者や現場担当者等関係者と共有しながら、導入事例を参考に計画を立てましょう。

導入前に確認すべき要素

BIツールを導入する前には、まず導入目的を明確にすることが欠かせません。

どのような業務課題を解決したいのか、改善したいプロセスは何かを具体的に定義することで、ツール選定や導入計画の精度が高まります。

そのためには、まず業務改善の優先度を明確にし、中期計画など計画書に落とし込み全社で意思統一を図りながら進めることがポイントです。

また、実際にツールを利用する関係者から意見を集めることで、現場のニーズを反映しやすくなり、導入後の運用がスムーズになります。

さらに、他社の導入事例を確認することで、成功のパターンや失敗のリスクを事前に把握でき、問題の回避にも役立ちます。

他社のベストプラクティスがそのまま自社に適用できるとは限りません。

他社事例に関しては他社の置かれた環境や他社の導入事例における導入目的などを事前にしっかり調査する必要があります。

導入前の段階でこれらを整理することが、成功の鍵となります。

業務改善とDX推進の関連性

業務改善は、企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を成功させるうえで非常に重要な基盤となります。

DX推進の目的は、単なるIT導入ではなく、業務の抜本的な見直しと価値創出にあります。

BI導入が目的ではなく順番は何が自社にとって必要なのか、効率化なのか情報共有なのか、戦略優位性の創出なのか

等、今自社に必要な施策に応じたDX戦略を検討する必要があります。

そのためには、まず現行業務のどこに改善の余地があるのかを洗い出し、優先順位をつけたうえで着実に改善を進めることが求められます。

また、デジタル技術を活用した業務改革の取り組みを整理することで、DX推進と業務改善の相互関係を理解しやすくなります。

この連携により、企業の競争力強化や新たなビジネスモデルの創出につなげることが可能です。

データ分析の業務効率化テクニック

データ分析の精度とスピードを高めるためには、データの収集から共有までのプロセス全体を見直すことが重要です。 データソースの統一やクラウド活用により、効率的な業務連携が可能になります。

データ収集から共有までの効率化

効率的なデータ分析を実現するには、まずデータソースを統一し、複数の部署やチーム間で同じ資料や情報を基に作業できる体制を整えることが大切です。

企業によっては基幹業務のほかに様々なツールが保持する部署ごとのデータを抱えているているケースがあります。

そのようなデータを分析に必要・不必要に切り分け、統合すべきもの統合せずそのまま使用するものに切り分けて整理

していきます。

次に、クラウドサービスを活用して収集・集計されたデータをリアルタイムで共有・シェアできるようにすれば、

情報の遅延を防ぎ、編集作業もスムーズになります。

企業によってはセキュリティポリシーによりクラウドの使用が制限されているケースもあります。

そのような場合はオンプレミスで環境を構築することも検討すべきです。

また、データ収集や集計のプロセスを自動化することで、手作業の負担を大幅に軽減し、作業スピードと精度を同時に向上させることが可能です。

これらの取り組みは、組織全体のデータ活用力を高める鍵となります。

KPIマネジメントの最適化手法

KPIマネジメントを最適化するには、まず達成すべき目標を明確に設定し、経営戦略に直結する指標を定義することが重要です。

KPIの設定は本来企業統一のKPIを設定すべきです。

部門ごとにKPIが異なる場合部門からのKPIに基づく経営層への報告に信頼性がないためた正しい企業運営ができないことにもなりかねません。

次に、収集したデータを活用して現状を分析し、迅速な意思決定を行うことで、経営全体のスピードと効率化を高めることが可能になります。

また、市場や顧客ニーズが変化する中で、KPIを定期的に見直し、柔軟に対応する体制を構築することも欠かせません。

たとえば、営業活動や勤怠管理のKPIを定期的に確認することで、現場の改善策を具体的に導き出せます。

こうした取り組みは、コラム記事としても注目されるテーマであり、企業経営において重要な役割を担います。

おすすめのBIツールとその選び方

BIツールの導入を検討する際には、市場で高く評価されている製品を比較検討することが大切です。

各業界に適した機能やメリットを理解し、自社のニーズに合ったツールを選びましょう。

市場で評価されているBIツールの紹介

近年、多くの企業がBIツールを活用して、売上分析やマーケティング施策の改善に成功しています。

弊社が提供しているFineReportは、直感的な操作性と高度な分析機能を兼ね備えている点で高い評価を得ています。

業界によっては、製造業向けに設備稼働率を可視化するツールや、

小売業向けに購買傾向を分析するツールなど、特化型のソリューションも提供されています。

それぞれのツールが持つメリットや導入効果について、

導入事例や掲載されているレビューなどをもとに詳しく説明することで、自社に最適な選択肢が見えてきます。

関連記事:FineReport製品ページ

BIツール選定時のポイント

BIツールを選定する際には、まず自社の業務に合ったニーズを明確にし、

それを満たすツールを抽出することが重要です。

その上で、複数の候補を比較し、機能や価格、導入後のサポート体制などを総合的に評価しましょう。

また、選定するBIツールが自社の既存システムとどのように連携するか、基盤との相性を確認することも大きなポイントです。

システム連携がスムーズであれば、データ抽出から意思決定に至るまでのプロセスが効率化され、より効果的な経営判断が可能になります。

こうした観点から、慎重かつ戦略的にツールを選定することが求められます。

関連記事:【2025年版】業務を可視化するおすすめツールの選び方とメリットを解説!

BIツールの研修プログラムと体験セミナー

BIツールを効果的に活用するためには、研修プログラムや体験セミナーへの参加が有効です。

目的に応じた柔軟な学習施策を実行することで、導入後の労力や混乱を最小限に抑えることができます。

効果的な研修プログラムの内容

効果的なBIツール研修プログラムを構築するには、まず研修の目的や達成すべき課題を明確にすることが重要です。

そのうえで、受講者ごとの業務内容やレベルに応じた内容設計を行い、BIツールの特徴や操作方法を実践的に学べるようにします。

研修はツールベンダーが提供するものも多く存在します。単なる情報提供だけでなく、実際の操作を体感できる

ハンズオンも提供しています。

研修では、座学だけでなく実際にツールを操作する演習を取り入れることで、理解が深まり、即戦力として活用できるスキルが身につきます。

また、研修の目次や概要を事前に共有することで、参加者の戦略的な学習意欲を引き出すことも可能です。

このような柔軟かつ実行性の高い研修は、業務効率化への強力な後押しとなります。

体験セミナーの活用法

体験セミナーを有効に活用するには、まずセミナーの目的と内容を明確にし、 参加者が何を得られるかを理解してもらうことが重要です。

セミナーでは、実際の利用シーンを想定し、BIツールの使い方や視覚的なデータの解釈方法などを具体的に解説します。

デモなどを通じてユースケースの説明が行われるセミナーを受講すると自社に必要なものが何なのかを直感的に把握できます。

初心者にも分かりやすく構成されたセミナーであれば、社内でのBI活用がスムーズに進みやすくなります。

また、参加者同士が意見交換を行うことで、他の企業や部署の代表的な課題や工夫が共有され、より実践的な活用手段を学ぶことができます。

BIツール導入の初期段階において、体験セミナーは非常に役立ちます。

ローコードBIツール「FineReport」

- ✔70種類以上の豊富なグラフチャート

- ✔柔軟で使いやすい入力機能

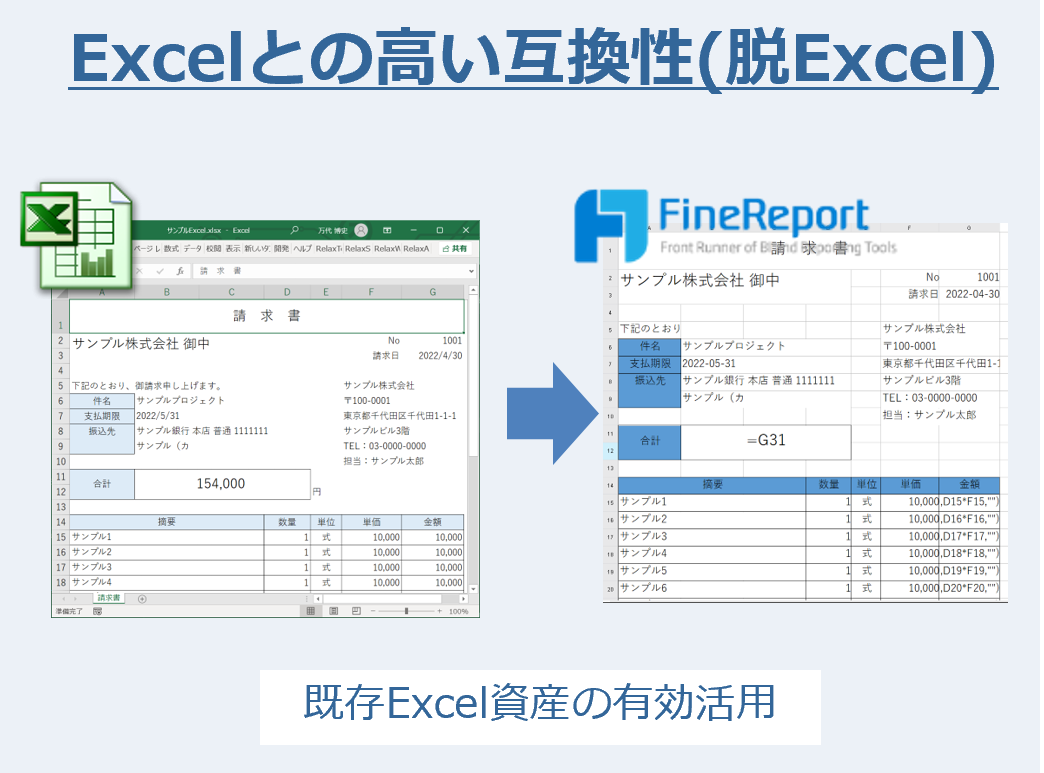

- ✔Excelとの高い互換性