BIツールを100%活用するためのデータベース設計と活用法

BIツールを効果的に活用するためには、データベース(DB)の設計と運用が極めて重要です。

特にDWHやSQLなどの基盤技術を理解し、最適なデータ構造を設計することで、データの可視化や分析の精度が大きく向上します。

本記事では、BIツールとデータベースの基本から、活用事例、設計の考え方、各種ツールやDBの比較ポイント、さらには選び方のコツまでをやさしく解説します。

BI活用を加速させたい方に向けて、押さえておくべき知識をわかりやすくまとめています。

まずはBI活用に欠かせない設計のポイントを知って、ビジネスの意思決定に役立てましょう。

BIツールとデータベースの基本的な理解

企業が大量のデータを戦略的に活用するためには、BIツールとデータベースの連携が欠かせません。

まずはBIツールの概要と、データベースの役割を理解することから始めましょう。

BIツールとは何か

BIツール(ビジネスインテリジェンスツール)とは、企業が保有する膨大なデータを収集・整理・分析し、経営判断や業務改善に活かすためのツールです。

簡単な操作で可視化されたダッシュボードを作成できるため、特別なスキルがなくても扱いやすいのが特長です。

特にFineReportのような高速処理が可能なBIツールは、日々の業務において意思決定を支援する強力な基盤となります。

営業現場での案件進捗確認、マーケティングにおけるKPIの可視化など、幅広いシーンで活用されています。

このようにBIツールを導入することで、工数削減や業務効率化を実現し、企業の競争力強化にも大きく貢献します。

関連記事:BIツールとは

データベースの役割と重要性

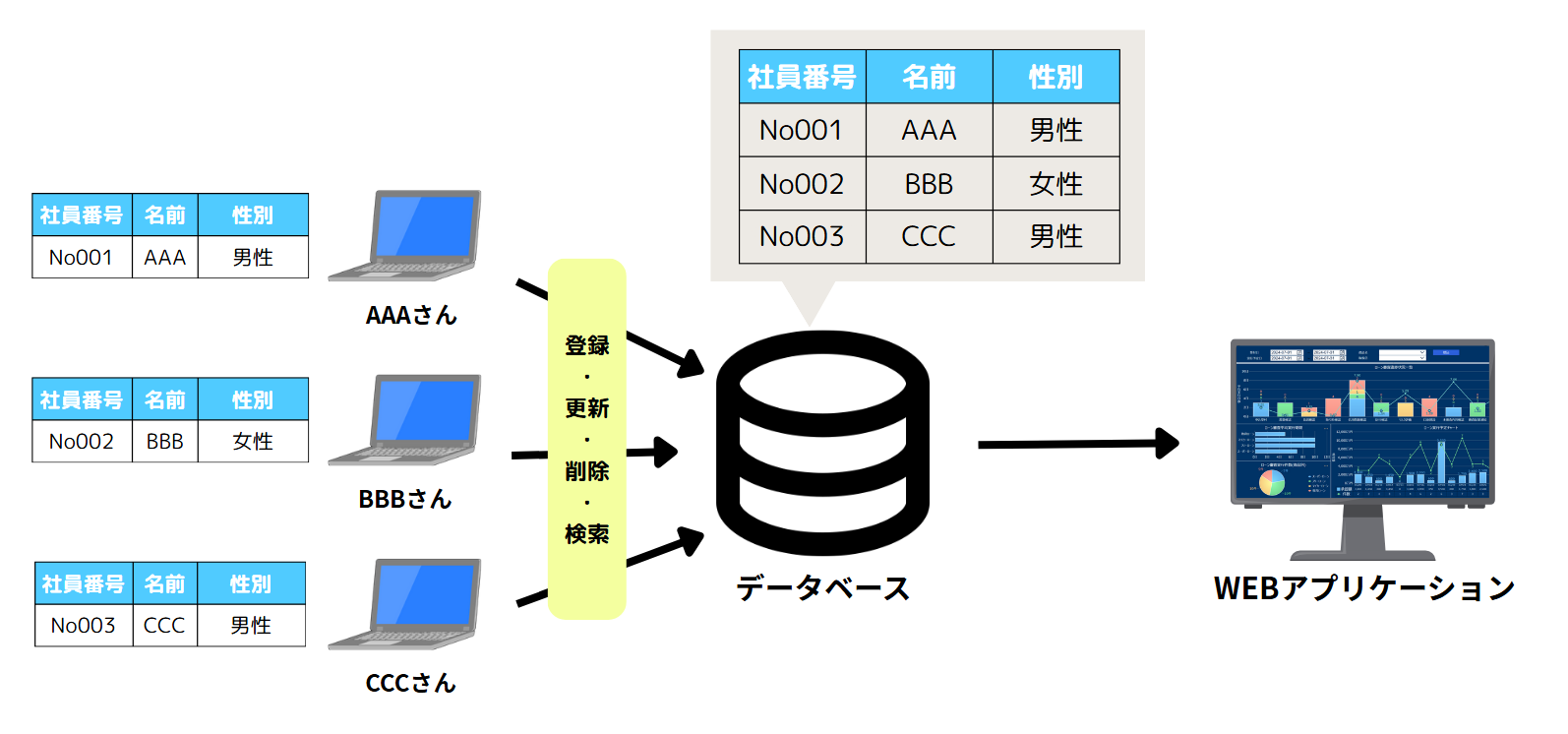

データベースは、企業活動において蓄積されるあらゆる情報を構造的に整理・保存し、必要なときに迅速に取り出すための仕組みです。

基本的な機能としては、データの登録・更新・削除・検索などがあり、業務アプリケーションやwebサイトの背後で常に稼働しています。

在庫管理システムや販売実績の集計処理など、あらゆる業務において欠かせない役割を果たします。

また、DB(データベース)を通じて一元的なデータ管理を実現することで、サーバー管理の効率化やコスト削減にも寄与します。

特に近年では、クラウドサービスと連携したデータベース利用が主流になりつつあり、ログインによるアクセス制限やバックアップ体制の整備など、セキュリティ面での重要性も高まっています。

企業が信頼性の高い情報基盤を構築するうえで、データベースの導入と適切な運用は不可欠な要素です。

BIツールとデータベースの関係性

BIツールの効果を最大化するには、データベースとの連携が重要です。

ここでは、データベースがBIツールに与える影響と、実際の活用方法について解説します。

データベースがBIツールに与える影響

データベースの構造と整備状況は、BIツールのパフォーマンスに大きく影響します。

特に、データが正しく整理されていれば、ダッシュボードでの可視化やグラフ表示がスムーズに行え、ユーザーが直感的に情報を把握できるようになります。

たとえば、FineReportのようなBIサービスでは、データソースの質がそのままレポートの正確性やレポーティングスピードに直結します。

さらに、適切なデータベース設計により、複雑な情報でも一目で把握できる可視化が実現され、社内の意思決定スピードに大きく貢献します。

BIツールの能力を最大限に引き出すには、裏側で支えるデータベースの知識と運用が欠かせません。

関連記事:FineReport製品ページ

BIツールによるデータベースの活用方法

BIツールを用いれば、データベースの情報をリアルタイムで更新・活用し、ビジネスの現場に迅速な判断材料を提供できます。

特に、ExcelやCSVなどと接続可能なBIツールでは、ユーザーが必要な情報を簡単に操作・加工し、即座に社内でシェアすることが可能です。

また、用途に応じてレポートをカスタマイズしたり、部署ごとに異なる視点からデータを使うことができ、運用の柔軟性も高まります。

BIツールにはFineReportのように無料プランも存在しており、まずは利用可能な範囲から導入する企業も少なくありません。

利用規約を理解したうえで、ビジネスに役立ちやすい機能を積極的に取り入れることで、情報活用の幅が大きく広がります。

FineReportは2ユーザーまで無料でご利用いただけます。ご希望の方はこちらからお問合せください

データベース設計の基本

データベース設計は、業務効率を高めるための重要な工程です。

ここでは、設計の初期段階である要件定義から、データ項目の設定、テーブル間の関係性の設計まで、基本的な考え方を紹介します。

要件定義の重要性

要件定義はデータベース設計の起点となる工程であり、実現すべき業務目標や顧客ニーズを明確にすることが求められます。

まず、顧客の依頼内容や請求管理などの必要要素を事前に確認し、具体的に定義することが重要です。

定義を明確にすることで、業務に沿った構造が形成され、意思決定に役立つ情報基盤が整います。

また、高度な業務にも対応可能な設計を目指すには、関係者との連携を通じて実施する要件定義の質が鍵を握ります。

データ項目と属性の決定

データベース設計において、データ項目とその属性の決定は基本でありながら最も重要な作業のひとつです。

まずは必要なデータの種類を特定し、各部門が抱える課題や用途を反映させることがポイントです。

項目の形式はシンプルかつ具体的に設計することで、判断ミスの防止やアクセス権限の明確化にもつながります。

また、資料や記事など他のコンテンツとの連携も意識しながら、特定の業務ニーズに応じた項目設定を行うことが成功の決め手となります。

テーブル間の関係性の設計

テーブル間の関係性の設計では、各テーブルが果たす役割と、それぞれの関係を正しく把握することが大切です。

特に、1対1、1対多、多対多といった3つの主要な関係を意識することで、データの整合性と管理のしやすさを確保できます。

top画面での動線設計や、チェックリストやテンプレートの活用により、設計段階でのミスや手間を削減することも可能です。

さらに、組織全体からのサポートを受けながら進めることで、運用時にもスムーズな展開が期待できます。

BIツールにおけるデータベース設計のポイント

BIツールの効果を最大限に引き出すためには、データベースの設計段階で重要なポイントを押さえる必要があります。 ここでは、集計項目の設定とデータの関連性の把握という2つの視点から、その設計のコツを解説します。

集計項目の設定

データベースの集計項目は、システムの運用目的や分析対象に応じて適切に設定する必要があります。

まず、どのような種類のデータを収集し、何を一覧として管理したいかを明確にしましょう。

たとえば、イベントや価格、登録情報など、ユーザーが求める情報を画面上で簡単に確認できるようにすることが大切です。

また、収集データの内容を事前にリスト化し、必要に応じて追加項目を検討することで、運用開始後の手間を減らすことが可能になります。

使いやすい画面構成と明確な目次設計は、日常的な管理の効率化にも直結します。

データの関連性を考慮する

BIツールでの分析を成功させるためには、データの関連性を理解し、それに基づいて保存・整理することが不可欠です。

異なるシステムから取得したデータが散在している場合でも、それぞれの関係性を探すことで新たな発見が生まれる可能性があります。

たとえば、販売データと顧客属性を組み合わせて保存・比較することで、顧客行動に基づいた意思決定が可能になります。

複数のデータを組み合わせる際には、分析目的に応じてどの保存形式が最適かを検討し、参考となる解説や事例をもとに判断することが求められます。

こうした整理と検討を通じて、BIツールの効果はより高まります。

BIツールを活用するためのデータベースの準備

BIツールを効果的に活用するには、事前のデータベース整備が不可欠です。

ここでは、データの蓄積とETLプロセス、そしてデータウェアハウス(DWH)の役割について詳しく解説します。

データの蓄積とETLプロセス

BIツールの導入に際しては、データをいかに蓄積し、効率よく取り込むかが成果を左右します。

その鍵となるのがETLプロセスです。ETLとは、データの抽出、加工、蓄積という一連の処理の流れを指し、情報を迅速かつ正確に処理するための基盤となります。

処理時間を短縮し、実行のスムーズさを保つためには、プロセス全体の流れを可視化し、適切なツールを用いて自動化や効率化を進めることが重要です。

加えて、データマイニングの技術を取り入れることで、蓄積された情報から価値のある洞察を生成することも可能になります。

データウェアハウス(DWH)の役割

データウェアハウス(DWH)は、企業全体のデータを集約・管理する基幹インフラです。

膨大な売上情報や販売実績などを一元的に格納し、分析や報告のための信頼性の高い情報源として活用されます。

DWHを導入することで、あらゆる業界において迅速かつ正確な意思決定が可能になります。

特に、SaaS型の業務システムと連携することで、全社規模でのデータ活用が容易となり、業務の最適化と競争力の向上が期待されます。

担当者がDWHの基本的な理解を深めることで、データ管理の目的を明確にし、BIツールとの連携による高付加価値な分析環境を実現できます。

BIツールの選び方とデータベースとの相性

BIツールを導入する際は、自社のニーズやデータベースとの連携性を考慮して選ぶことが不可欠です。

ここでは、最適なツールを選定するための基準と、データベースとの連携を考慮した選び方について解説します。

自社に最適なBIツールの選定基準

自社に最適なBIツールを選ぶには、まず分析対象のデータや活用する部門など、自社のニーズを明確にすることが出発点です。

その上で、各BIツールのメリットを比較し、機能やサポート体制をチェックしましょう。

中でも、セルフサービス型の機能を持つツールは、社内のユーザーが自由に分析できる利便性がありおすすめです。

また、導入方針や業務環境との適合性を見極めるためにも、公式サイトやサイトマップなどから情報収集を行い、適切なツールを選ぶことが重要です。

データベースとの連携を考慮した選択

BIツールを選定する際には、どのデータベースに対応しているかを必ず確認しましょう。

自社で利用しているRDB(リレーショナルデータベース)などとの互換性があるかどうかは、運用の効率性に大きく関わります。

また、各プラットフォームが持つ強みを理解し、支援体制やツールの拡張性など、さまざまな観点から検討を重ねることが求められます。

さらに、ライセンスの形態や導入・運用にかかるコストも選定の重要な要素です。

長期的な視点から購入やダウンロードの条件を確認し、経済的で柔軟な運用が可能なツールを選ぶことが成功のカギとなります。

FineReportが持つ独自性とその活用価値

近年のBIツール市場において、企業が求める要件は多様化し、webベースでのレポーティングやリアルタイム可視化、ファイル連携、エンタープライズ対応など、さまざまな機能が標準化しつつあります。

その中でFineReportは、使いやすさと拡張性を兼ね備えた主力製品として、他社製品との違いを際立たせています。

直感的な操作性と柔軟な帳票設計

FineReportの最大の特徴は、表形式でのレポートを直接作成できる形にあります。

ExcelライクなUIで帳票を作成し、web上での配信も可能なため、特別なプログラミング知識を持たない人でも体験的に扱えるのが大きな利点です。

これにより、一般的なBIツールよりも意味の明確な帳票を短時間で作成できます。

導入企業の多くが評価する理由

導入企業の数は年々増加しており、実際の計画実行フェーズにおいては、見やすいUI、操作の簡便さ、データ更新の速さが評価されています。

ニュースやコラムでもたびたび紹介されており、BI市場における注目度は高くなっています。

多様な業務フローへの対応力

人事管理から販売レポートまで、同じツールで一元管理ができる点もFineReportの強みです。

特に、外部システムとの統合が可能で、現場レベルでの活用から経営層への情報提供まで層全体での展開が行えます。

難しくなりがちな帳票構築も、用意されたテンプレートやウィザードで解決できるよう工夫されています。

データベース設計ミスがもたらすリスク

データベース設計の精度は、システム全体の安定性と信頼性に直結します。

設計ミスはデータの不整合や業務トラブルを引き起こす原因となるため、慎重な設計と定期的なレビューが欠かせません。

設計ミスによるデータの不整合

データベース設計におけるミスは、正確なデータの管理を妨げ、不整合や二重登録といった問題を引き起こします。

たとえば、大量のデータを扱う場面で、設計の甘さが原因で誤った集計結果が表示されると、ビジネス判断にも影響を与えかねません。

そのため、設計段階でのレビューを必ず行い、複数人での確認体制を整えることが重要です。

また、過去に起きた失敗事例を参考にすることで、同様のデメリットや問題を未然に防ぐことが可能です。

状況に応じた柔軟な設計と、詳細な確認を怠らない姿勢が求められます。

BIツールの効果を最大化するための注意点

BIツールの効果を最大化するには、まずデータを正しく可視化し、重要な情報を誰もが迅速に把握できる状態を整えることがポイントです。

さらに、ツールを使用する担当者向けにトレーニングを行い、操作方法や分析の基本を理解してもらうことが成功への第一歩となります。

そのためにも、FineReportなどのソリューションをはじめ、自社のニーズに合った製品を選ぶことが重要です。

多くの企業では、BIツールを活用したヒントを社内に共有し、業務全体での活用促進を図っています。

目的に応じた使い方をすることで、BIツールは大きな力を発揮します。

BIツールとデータベースの未来

テクノロジーの進化により、BIツールとデータベースの関係は今後ますます密接になっていきます。

AIやクラウド技術、情報セキュリティ対策の進展によって、企業の情報活用は大きな変革を迎えています。

AIとデータベースの進化

AIの進歩により、データベースの作成、更新、変換といった業務は自動化が進み、作業効率が大きく向上しています。

特に、最新のプログラミングを用いた処理では、複雑な構造を持つデータでも自動的に最適な形式へ変換できるようになってきました。

さらに、クラウド技術の普及により、世界中のどこからでも高速で安全にデータへアクセス可能となり、柔軟な運用体制を支えています。

一方で、個人情報保護の重要性も高まっており、データの自動処理が進む中で発生するリスクに対応するため、セキュリティ対策や法規制への理解も求められています。

こうした変化は、BIツールを支えるデータ基盤においても重要な存在となっています。

データドリブン経営の重要性

データドリブン経営は、企業が持つビッグデータを活用して、ビジネス戦略や意思決定に反映させる経営手法です。

現在では、多くの企業が営業活動やマーケティングにおいてデータ分析を軸にした運営を進めており、生産性の向上と業務の最適化を実現しています。

特に、オンプレミスからクラウドへの移行が進んだことで、リアルタイムかつ柔軟なデータ分析が可能になり、変化の激しい市場環境にもしっかり対応できる体制が整っています。

また、ビジネスインテリジェンスの概念に基づく戦略は、経営のあらゆる場面に浸透しつつあり、データを活かした運営が企業価値を高めるカギとなっています。

まとめ

BIツールとデータベースの関係性を理解することで、情報管理と意思決定の質が大きく変わります。

BIツールとデータベースの連携の重要性

BIツールとデータベースの連携は、情報の一元化と可視化を実現するために不可欠です。

複数のシステムやクラウドサービスに散在していたデータを1つに統合することで、CRMや販売管理など、現場業務との結合がスムーズになり、精度の高い意思決定を支援します。

例えば、導入事例では、BIツールを用いたcloud環境での連携構築により、各部署の情報をリアルタイムに共有し、業務効率が大幅に向上したケースもあります。

こうした現場での統合的な活用により、部門を横断した戦略的な運用が可能になります。

ローコードBIツール「FineReport」

- ✔70種類以上の豊富なグラフチャート

- ✔柔軟で使いやすい入力機能

- ✔Excelとの高い互換性