BIツールで実現するリアルタイム分析|比較・メリット・活用法まで徹底解説

BIツールは、企業の意思決定を支える重要な仕組みとして注目されています。

特にリアルタイムでの分析や表による可視化を行える点は大きなメリットであり、従来の方法と比較して迅速な対応を可能にします。

本記事では、BIの基本をわかりやすく解説し、どのようにツールを活用すれば成果につながるのかを徹底的に紹介します。

さらに、人気の高いBIツールの特徴や無料版の使い方、導入時に押さえるべきポイントについても触れます。

導入を検討する担当者にとって、選び方の参考となる情報を整理し、実務に役立つ視点を提供します。

初めて利用する方でも理解しやすいよう構成しているので、これからBIツールを活用したい方に最適な内容です。

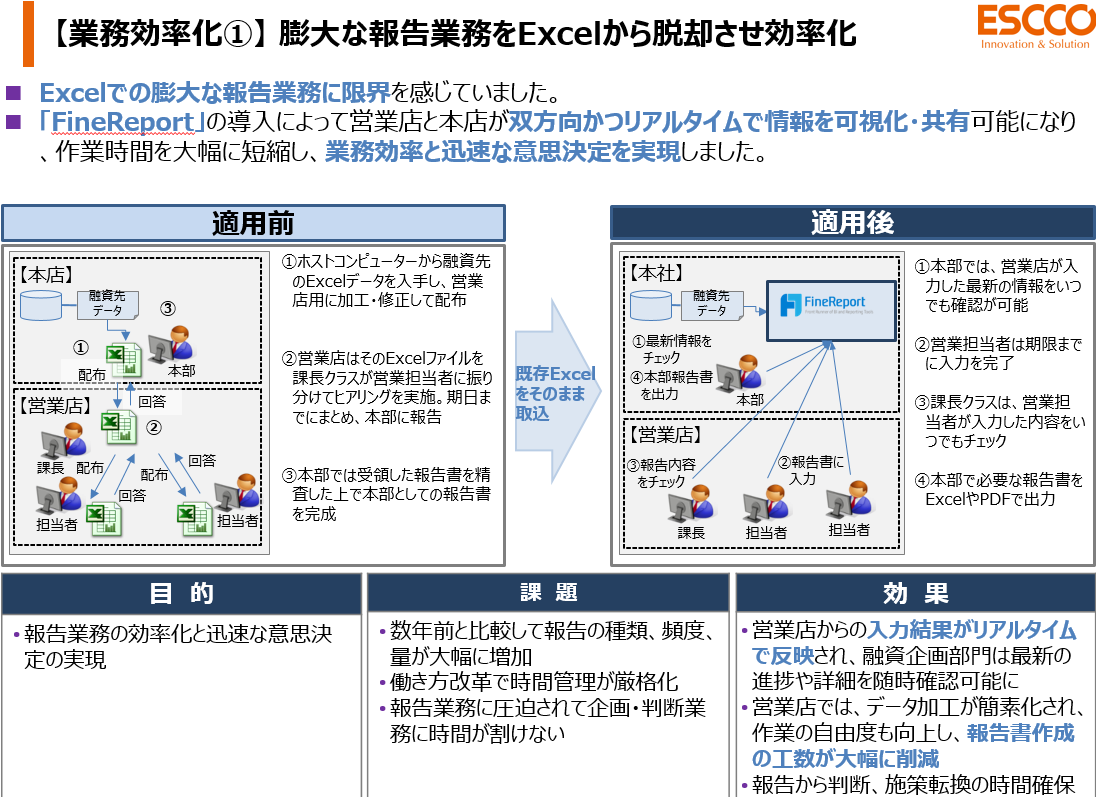

ローコードBIツール「FineReport」

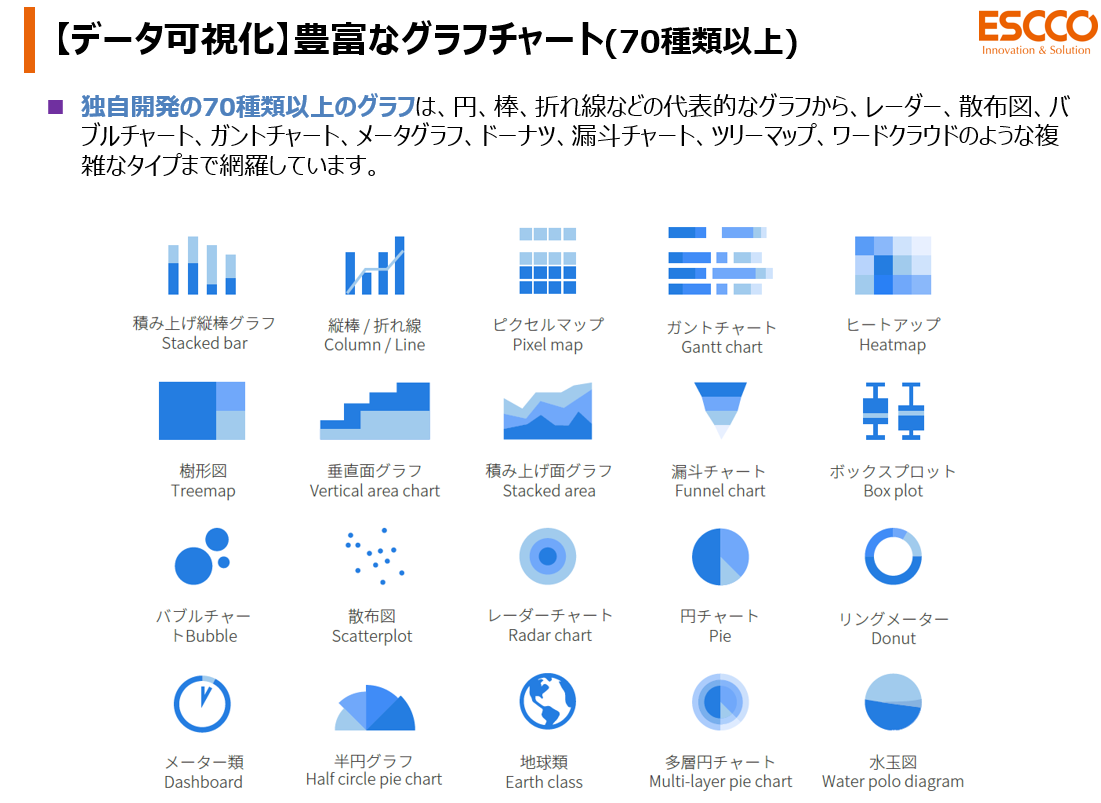

- ✔70種類以上の豊富なグラフチャート

- ✔柔軟で使いやすい入力機能

- ✔Excelとの高い互換性

BIツールとは?その定義と役割

ビジネスの現場では、膨大なデータを効率的に活用することが重要です。

そのために登場したのがBIツールです。

データを整理して可視化することで、意思決定を支援し、現場の生産性を高める役割を担います。

ここでは基本的な機能と活用方法を解説し、次の詳細な説明へとつなげていきます。

関連記事:BIツールとは?機能やメリットを徹底比較!選び方や最新版も紹介

データの収集と統合

BIツールの中心となる機能のひとつがデータ収集と統合です。

さまざまなシステムから抽出された情報を統一された形式に変換し、シンプルな操作方法で扱えるように構築されます。

一般的なツールでは、クラウドやオンプレミスのデータを効率的に取り込み、重複や欠損を整理したうえで統合を行います。

この仕組みにより、利用者は複数のデータソースを一元管理でき、精度の高い分析が可能となります。

さらに、編集やシェアを容易に行える環境が整うことで、部署を超えた連携がスムーズに進み、組織全体での意思決定を支える基盤となります。

データ分析と可視化

収集されたデータを活用するうえで欠かせないのが分析と可視化です。

BIツールは操作方法が直感的で、数値をグラフやチャートといった形式に変換し、複雑な情報をシンプルに表現します。

一般的な分析では、傾向や相関関係を抽出する方法が多く用いられ、利用者はその結果を基に課題を特定しやすくなります。

さらに、ユーザーが自ら分析の視点を編集できる柔軟性もあり、データを多角的に確認することで意思決定の精度を高めます。

シェア機能を通じてチームに結果を共有すれば、部門間での認識を合わせることができ、スピーディな対応につながります。

レポート作成と共有

分析の成果を活用する段階では、レポート作成と共有が重要です。

BIツールでは複数の分析結果を一つの形式にまとめ、わかりやすい資料として提示することが可能です。

利用者はシンプルな操作方法でレポートを編集でき、必要に応じてカスタマイズした内容を作成します。

さらに、シェア機能を使えば関係者全員が同じ情報を確認でき、意思決定のスピードが向上します。

一般的なツールでは自動配信や定期更新の方法も備わっており、業務負担を軽減します。

こうした仕組みにより、構築された分析環境は単なるデータ閲覧にとどまらず、組織全体の協働を支える強力な基盤となります。

関連記事:BIツールで業務効率化を実現|活用事例と選定・導入ポイント解説

BIツールがビジネスに与える影響

データ活用は企業活動の根幹を支える要素となっています。

BIツールを導入することで、意思決定の迅速化や業務効率の向上、そして競争優位性の確保につながります。

ここではその具体的な効果について整理し、次の詳細な説明へと展開します。

意思決定の迅速化

BIツールを活用することで、社内のデータを即時に集約し、ビジネスに必要な情報をわかりやすく提示できます。

例えば営業部門では、最新の売上データをリアルタイムで確認でき、製品の動向をすぐに把握できます。

その結果、需要変動に合わせた柔軟な戦略の修正が可能となり、意思決定までの時間を大幅に短縮します。

これまで時間を要していた資料作成や情報収集の工程を削減できるため、社内のニーズに合わせて迅速に行動できる体制を整えられるのです。

スピード感のある対応は顧客満足度の向上にもつながり、ビジネス全体の信頼性を高める基盤となります。

業務効率の向上

BIツールの導入は日常的な業務の効率化に大きく寄与します。

複雑なデータ分析やレポート作成を自動化できるため、社員は付加価値の高い業務に集中できます。

例えば、売上推移を自動的に可視化する仕組みを利用すれば、営業担当は分析作業に時間を取られず、成果の紹介や顧客対応に専念できます。

さらに、社内で共有される情報が統一されることで認識のずれを防ぎ、部門間の連携をスムーズにします。

結果として、全体の業務プロセスが整理され、限られたリソースを有効活用できるようになります。

こうした流れが組織の生産性を押し上げ、持続的な成長を支える力となります。

競争優位性の確保

変化の激しい市場において競争優位性を維持するには、ビジネスインテリジェンスの強化が欠かせません。

BIツールを利用すれば、業務データを深く分析し、他社に先駆けて有益な洞察を得ることが可能です。

例えば、新しい製品の販売状況をリアルタイムで追跡し、営業戦略を即座に修正することで市場の変化に素早く対応できます。

また、顧客のニーズを的確に把握することで、的を射た提案を行え、競合との差別化を図ることができます。

さらに、データに基づく根拠を持った意思決定は、取引先や顧客からの信頼を高め、長期的な関係を築くための重要な要素となります。

これにより、持続的に優位性を確保できる体制が整います。

BIツールが注目される理由

近年、企業が扱うデータ量は急速に増加しています。

その中で、最新の情報を迅速に活用するためにはリアルタイムでのデータ分析が欠かせません。

ここでは、なぜリアルタイムデータ分析がビジネスにとって重要なのかを具体的に解説し、次の戦略的な活用へと流れをつなげていきます。

リアルタイムデータ分析の重要性

リアルタイムデータ分析は、企業にとって非常に大切な取り組みです。

従来は時間をかけて情報を整理し意思決定を行っていましたが、最新のデータが即時に反映されることで迅速な判断が可能になります。

例えば、売上推移や顧客行動をその場で把握すれば、状況に応じた戦略を素早く構築でき、ビジネスの成果を高められます。

データ分析の結果を即時に活かせることは、競争環境が激しい市場で優位性を維持するうえで重要なポイントです。

さらに、社内の意思決定プロセス全体の流れを効率化できるため、組織全体のスピード感も向上します。

こうした仕組みは、現代の経営において欠かせない基盤となっています。

データドリブン経営の推進

データドリブン経営とは、企業が直感や経験に頼るのではなく、データに基づいて戦略を設計し意思決定を行う取り組みです。

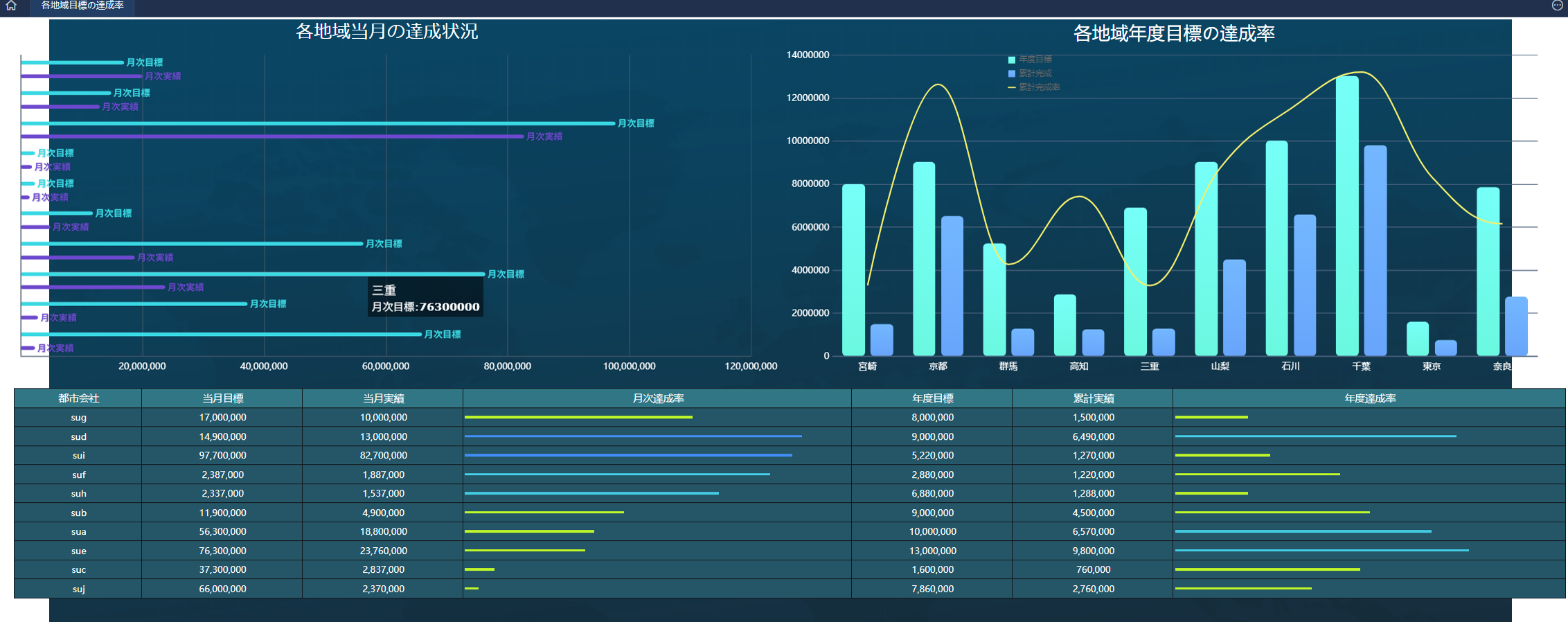

BIツールを導入することでダッシュボードによる可視化が進み、経営層から現場まで同じ情報を共有できます。

例えば、営業や生産の進捗をリアルタイムで確認すれば、状況に応じた柔軟な対応が可能になります。

また、資料や分析結果を統一した形式で管理できるため、意思決定の透明性が向上します。

データの共有が容易になれば、チーム全体のパフォーマンスも改善され、企業全体の成長を促進します。

さらに、こうした取り組みを継続的に行うことで、組織は着実に進化を遂げ、より競争力のある体制を築けるのです。

BIツールとExcelの違い

日常的に利用されるExcelと、ビジネスの現場で注目されるBIツールには大きな違いがあります。

どちらもデータを扱う手段ですが、処理能力や自動化機能、さらには利用できる技術が異なる点を理解することが重要です。

ここでは、それぞれの特徴を比較しながら解説します。

関連記事:BIツールで帳票作成を効率化!Excel業務を変える活用法を解説

データ処理能力の違い

BIツールは大規模なデータソースを効率的に処理できる技術を備えており、更新や出力も自動で行える仕組みがあります。

これにより、膨大な情報を短時間で整理でき、最新の状況を反映した分析が可能です。

一方、Excelは小規模データの管理に適しており、操作がシンプルである反面、大規模データを扱うと処理速度が低下する課題があります。

また、データの更新作業は手動で行う必要があるため、情報の鮮度が保ちにくい点もあります。

BIツールはweb連携を含む高度な自動化機能により、異なるシステム間の情報を統合しやすく、効率的に活用できる点で大きな優位性を持っています。

これらの違いを理解することが、適切なツール選びにつながります。

可視化機能の比較

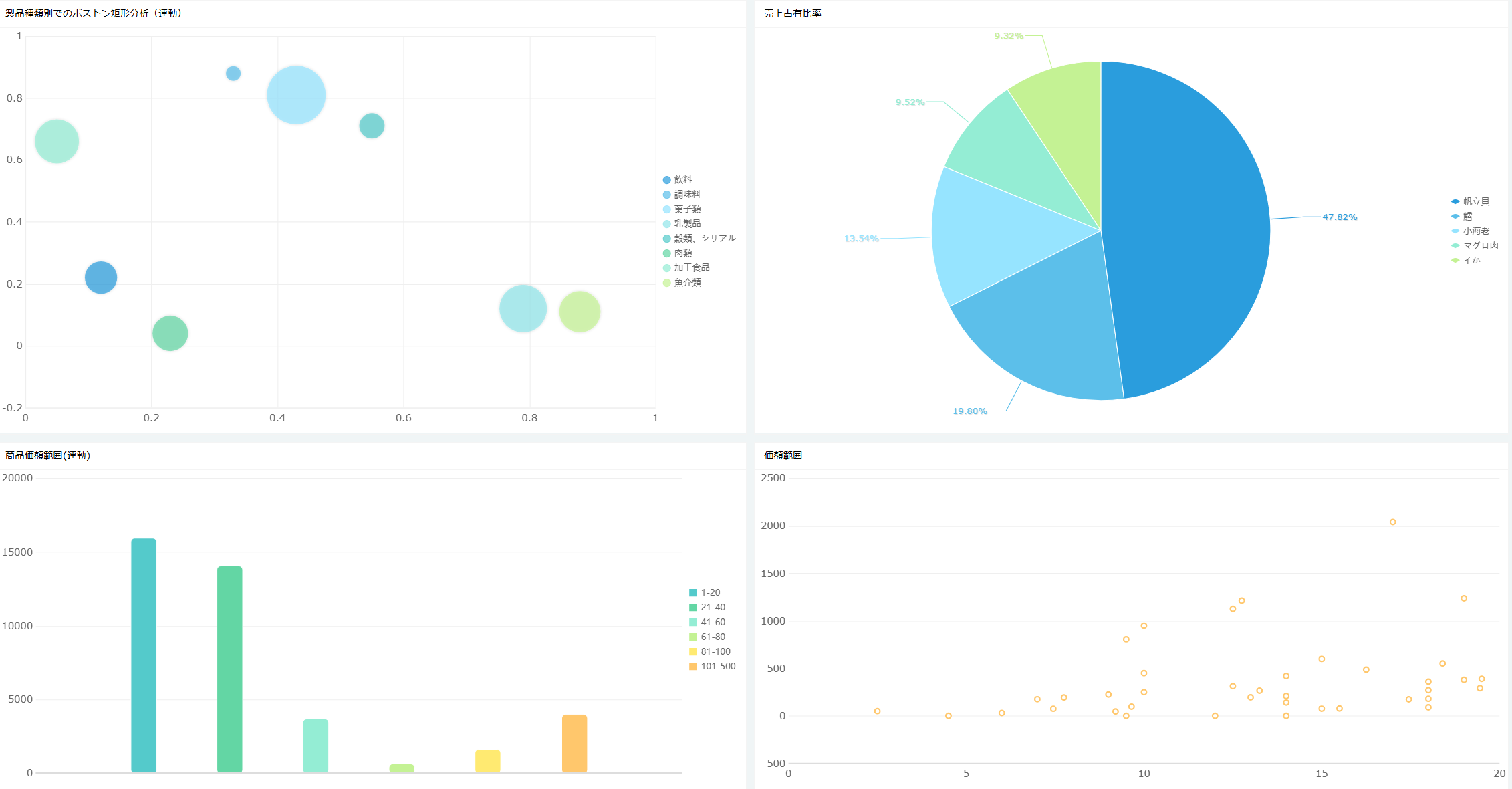

BIツールの強みのひとつは、データを多様なグラフやチャートで可視化できる点です。

複雑な情報を直感的に表示し、予測や傾向を視覚的に捉えることが可能になります。

例えば、画面上でデータを動的に操作すれば、数値の変化が即座に反映され、状況を見える化できます。

これにより、利用者はデータの意味を迅速に把握し、意思決定に役立てられます。

一方、Excelは基本的なグラフ機能に限られ、可視化の幅やインタラクティブ性は限定的です。

そのため、より高度な視覚的表現や動的な操作を求める場面では、BIツールの方が有効といえます。

多面的に情報を表現できる仕組みは、データ分析を深め、将来の予測にもつながる強力なサポートとなります。

BIツールの機能と活用シーン

ビジネスの現場では、変化する状況に即応するためにデータの扱い方が大きな鍵を握ります。

特にリアルタイムでの分析やデータベースとの直接接続は、企業が精度の高い判断を行うために欠かせません。

ここでは、その具体的な機能と活用シーンを整理して解説します。

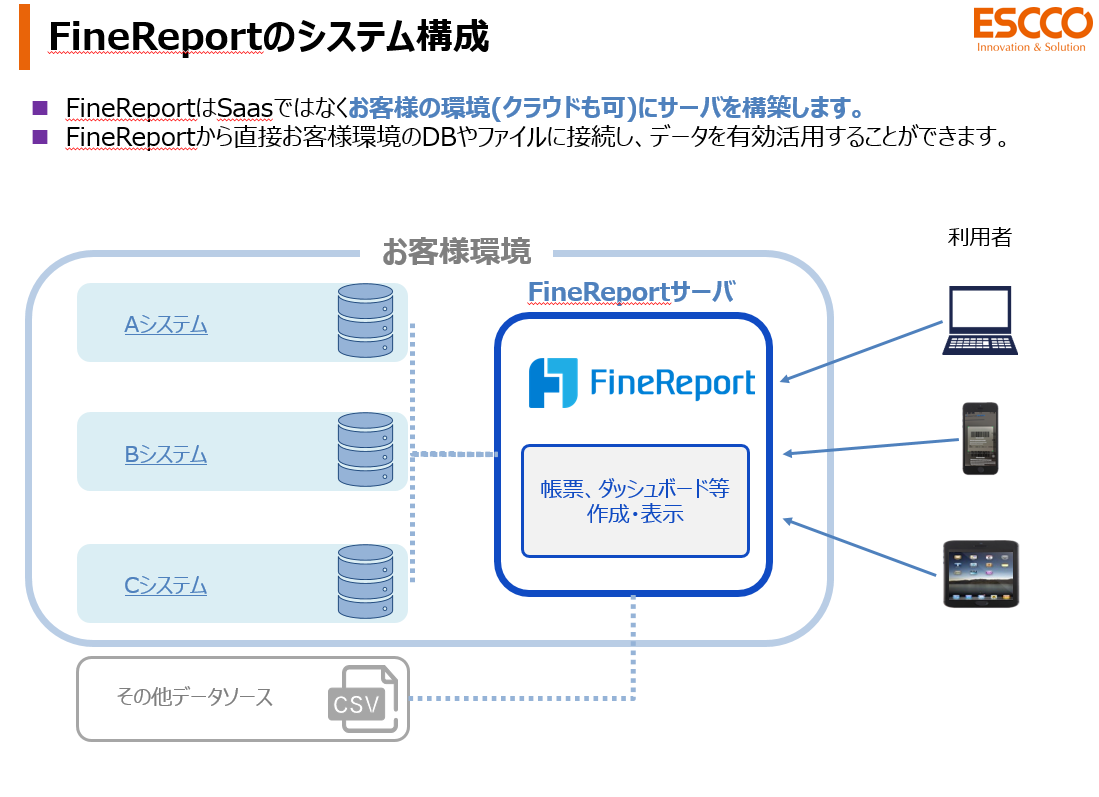

リアルタイム分析とデータベース直接接続

BIツールが持つリアルタイム分析機能は、現場における迅速な意思決定を実現するための重要な仕組みです。

データベースに直接接続することで、クラウドやオンプレミスに登録された最新データを即座に取得し、状況に合わせた分析を可能にします。

担当者は複数のデータソースを統合しながら利用でき、関連する情報を即時に参照できるため、意思決定の精度が大幅に向上します。

さらに、接続の設定を適切に行うことで、余分な作業を減らし、効率的にデータを活用できます。

ツールを選定する際には、このリアルタイム性と接続方法の柔軟性がどこまで備わっているかを確認することが大切です。

これらの要素が揃えば、変化の激しい市場でも競争力を維持できる体制を構築できます。

アラート・配信機能の活用

BIツールに備わるアラート機能は、重要なデータの変化を即座に通知する役割を担います。

例えば、売上が急激に変動した際にアラートを設定しておけば、担当者はページを開かなくてもメールや通知で確認でき、迅速な対応が可能となります。

設定方法はシンプルで、あらかじめ用意されたテンプレートを活用すれば、複雑な作業を行わずに作成できます。

さらに、配信機能を利用すれば、作成したレポートを自動的に関係者へ送信でき、情報共有を効率化できます。

定期的な配信ページを設定しておくことで、チーム全体への支援やサポートにもつながります。

ビジネスにおける活用シナリオとしては、営業活動の進捗確認や顧客動向の変化をリアルタイムで把握する場面が挙げられ、ワンクリックでアクセス可能な仕組みは、現場の意思決定を強力に支えます。

オートレポーティングの利点

オートレポーティングは、手動でのレポート作成を不要にし、時間を大幅に短縮できる仕組みです。

BIツールでは、自動的に集計を行い、最新データを反映したレポートを定期的に提供します。

例えば、オンプレミスやクラウドに保存されたデータを統合し、指定した条件に合わせてレポーティングを自動生成できるため、担当者の負担を減らす効果があります。

さらに、ドラッグアンドドロップ操作で設定できるため、専門知識がなくても容易に扱えます。

この仕組みにより、データの一貫性が保たれ、チーム全体で同じ情報を共有できる点も大きな利点です。

定期的に更新されるレポートは、意思決定を支援するだけでなく、業務の効率化にも直結します。

こうした自動化の活用は、現場の生産性を高める有効な手段といえるでしょう。

BIツールのメリット・デメリット

企業が競争力を維持・強化するためには、効率的にデータを活用できる仕組みが欠かせません。

BIツールの導入は、情報の統合や可視化を通じて意思決定をサポートし、業務の効率化を促進します。

ここでは、導入による具体的なメリットについて解説します。

BIツール導入のメリット

BIツールを導入する最大のメリットは、膨大な情報を統合し、視覚的に理解しやすい形で提供できる点です。

データの収集から分析までを一貫して行えるため、意思決定に必要な根拠を迅速に得られます。

例えば、複数のデバイスからアクセス可能な仕組みを整えれば、現場や経営層が同じ情報を共有でき、スピード感ある対応が可能になります。

さらに、リアルタイム分析によって業務プロセスの改善が進み、結果としてコスト削減にもつながります。

導入に際しては専門的なスキルが必要とされる場合もありますが、そのために教育やサポートを行えば、組織全体の知識レベルが向上します。

こうした仕組みを活用することで、組織は柔軟性と持続的な成長を実現できるのです。

関連記事:【2025年版】業務を可視化するおすすめツールの選び方とメリットを解説!

注意すべきデメリット

BIツールを導入する際には、多くのメリットがある一方で注意すべきデメリットも存在します。

まず、初期投資には高いコストがかかることがあり、特に中小企業にとっては大きな負担となります。

さらに、運用には高度なスキルが必要で、導入後に追加の教育やサポートを受けなければ効果を十分に発揮できない場合もあります。

また、外部のパートナーやシステムとの組み合わせによって制限が生じることがあり、思うように機能を活用できないケースも見られます。

加えて、データを扱う以上セキュリティリスクが避けられず、情報漏洩などのリスク管理が必要となります。

これらの課題を把握したうえで適切な対策を講じれば、デメリットを最小限に抑えつつBIツールを効果的に運用することが可能になります。

BIツールの選定基準とポイント

多様なBIツールが存在する中で、自社にとって最適なソリューションを選ぶことは簡単ではありません。

業務やデータの特性を理解し、必要な機能やコストを整理したうえで選定を進めることが重要です。

ここでは、選び方の具体的な基準を解説します。

自社に最適なBIツールの選び方

まず、自社の業務フローや扱うデータの規模を理解することが出発点となります。

ニーズ分析を行えば、どの機能が適し、どのような可視化が必要かを把握できます。

例えば、Excel中心でデータ管理をしている企業は、移行しやすいソリューションを選ぶとスムーズです。

また、将来的な成長に合わせて拡張できるスケーラビリティを持つツールを選定することも大切です。

さらに、カスタマイズ性が高ければ、自社の要件に柔軟に対応でき、運用効率が向上します。

導入時にはコストの確認も欠かせず、運用にかかる費用を含めて総合的に判断することが求められます。

これらの要素を踏まえて選びを進めることで、最適なBIツールを選ぶための確かな基盤が築けます。

BIツールの特徴と比較

BIツールを選定する際には、まず主要な機能をリストアップし、それらが自社のニーズに合致しているか確認することが重要です。

データ分析、レポート作成、ダッシュボード機能などの概要を整理し、特徴を把握することで、選定の方向性が明確になります。

さらに、競合ツールとの比較を行えば、それぞれの強みや弱みを客観的に評価できます。

例えば、あるツールはレポートの共有機能が強みで、別のツールは直感的な操作性に優れているなど、大きな違いが見えてきます。

こうした比較を進める際には、実際の使用感を確認するためにトライアルを活用するのも効果的です。

これらの評価を重ねることで、最終的に自社に最も適したツールを選び出すことができます。

ユーザビリティを重視する姿勢が、長期的な活用成功の鍵となります。

関連記事:BIツール機能一覧を徹底解説!選び方・比較ポイントと導入メリット

BIツール導入の成功事例と失敗パターン

BIツールの導入に成功した企業の事例を確認することで、どのような取り組みが成果につながったのかを理解できます。 ここでは、成功事例を紹介し、状況ごとに有効だったポイントを解説しながら、自社で応用できるヒントをまとめていきます。

成功事例から学ぶポイント

ある企業では、BIツールを活用して売上データや顧客情報を継続的に蓄積し、取得した情報を基に分析を行いました。

その結果、従来見過ごされていた傾向を発見し、迅速な意思決定が可能になった事例があります。

また、セミナーを通じて社員全体への教育を行い、現場での活用スキルを高めたことも成功要因のひとつです。

導入時に状況を正しく確認し、明確な目次やロードマップを作成することで、段階的に成果を積み上げられました。

これらの取り組みをまとめると、データを活かすための基盤づくりと運用体制の確立が大きな鍵であることが分かります。

他社の成功事例を参考にすることで、自社に最適な導入計画を描くための具体的なポイントを見出すことができるでしょう。

失敗を避けるための注意点

BIツールの導入においては、成功事例だけでなく失敗事例から学ぶことも大切です。

例えば、複数のデータソースを統合する準備が不十分であったために、意思決定に必要な情報を正しく把握できず、活用が進まなかったケースがあります。

また、セキュリティ対策を軽視したことで、重要な情報が脅威にさらされるリスクが発生した事例も報告されています。

こうした失敗の多くは、計画段階で適切な用意を行わなかったことに起因します。

特に、AIを活用した高度な分析を行う場合には、システム構成や運用体制を十分に整えておくことが不可欠です。

失敗要因を理解し、それに応じた改善策を講じることで、導入の効果を最大化しやすくなります。

事前の準備と継続的な見直しが、失敗を避けるための最大の対策といえるでしょう。

業務でのBIツール活用方法

BIツールは多様な分野で導入が進んでおり、業界ごとに異なる活用方法があります。

具体的な業界の導入事例を確認することで、自社の業務にどう使うべきかを理解しやすくなります。

ここでは代表的な業界別の活用事例を紹介します。

業界別の活用事例

製造業では、生産データをリアルタイムで分析し、生産効率を向上させる導入事例があります。

既存のシステムとBIツールを組み合わせることで、作業の無駄を減らし、各部門の連携を強化できます。

小売業では顧客データを詳細に分析し、購買傾向を把握してサービス改善につなげています。

例えば、モバイルアプリを使うユーザーの行動を分析することで、パーソナライズされた商品提案が可能になり、売上増加を実現した事例もあります。

金融分野ではリスク管理の精度を高めるために利用され、公共分野では業務の効率化や透明性向上に役立っています。

これらの導入事例は、BIツールが単なるデータ処理の枠を超え、業務改善や競争力強化を支援する重要な存在であることを示しています。

効果的な活用戦略

BIツールを効果的に活用するためには、まず目的や目標を明確に設定することが欠かせません。

販売データを分析してマーケティングに利用するのか、あるいは業務全体の効率化に対応するのかを検討し、戦略を定める必要があります。

次に、正確な分析を支える基盤としてデータの整備やクレンジングを徹底し、質の高い情報を確保することが重要です。

さらに、チームメンバーへの教育やトレーニングを通じて、ツールの使い方や使いこなし方を学ばせることも効果を高める要素です。

運用段階では、マーケティング部門や販売部門との連携を強化し、得られた知見を組織全体に還元します。

こうした取り組みを継続することで、BIツールは単なる分析手段ではなく、企業の成長を支える戦略的な資産として利用できるようになります。

ローコードBIツール「FineReport」

- ✔70種類以上の豊富なグラフチャート

- ✔柔軟で使いやすい入力機能

- ✔Excelとの高い互換性