BIツール活用で変わる統計分析!データ分析の基礎から選び方まで徹底解説

BIツールとは、単なるデータ整理や可視化にとどまらず、統計分析を通じて企業の意思決定を支援する強力な仕組みです。

膨大なデータを効率的に処理し、平均や分散といった基本的な指標から回帰分析やANOVAのような高度な分析までを実務に生かすことができます。

本記事では、統計的な視点からBIツールの役割を解説し、複数のツールを比較しながら自社に合った選び方を紹介します。

さらに、ビジネス担当者でも理解しやすい具体例やおすすめの活用方法を取り上げ、データ分析を現場の成果につなげる実践的なヒントを示します。

統計解析を主眼に据えたBI活用の全体像を知ることで、自社の成長を支える最適な判断基盤を構築する一助となるでしょう。

ローコードBIツール「FineReport」

- ✔70種類以上の豊富なグラフチャート

- ✔柔軟で使いやすい入力機能

- ✔Excelとの高い互換性

BIツールと統計分析の基礎知識

まずはBIツールの基本的な定義と役割を整理し、どのように統計分析と結びつくかを理解することが重要です。

ここではBIツールの仕組みや用途を具体的に解説し、次の詳細な分析手法へと自然につなげていきます。

BIツールとは何か

BIツールとは、ビジネスインテリジェンスを支えるために開発されたソフトウェアであり、企業が保有する大量のデータを収集・整理し、可視化や分析を可能にする役割を持っています。

業務で活用することで、従来は手作業で行っていたデータ集計や出力を自動化し、より高い精度と効率で意思決定を支援します。

このツールの基本的な仕組みは、データベースやクラウド上に構築された基盤から必要な情報を抽出し、ダッシュボードやレポートに反映することにあります。

たとえば、在庫管理や売上推移の確認など、異なる種類のデータを統合し、web上で利用できるアプリのように一般的なユーザーでも直感的に操作できる設計が特徴です。

無料で利用できるサイトやサービスも存在しますが、本格的な業務に導入する場合は、より高度な機能を持つ有料版を選ぶケースが多く見られます。

こうした基本的な選択肢の違いを理解することは、自社に最適なBIツールを導入するための基本的なガイドとなります。

さらに、BIツールには複数の種類が存在し、企業の目的や使用環境に応じて適切な製品を選定することが求められます。

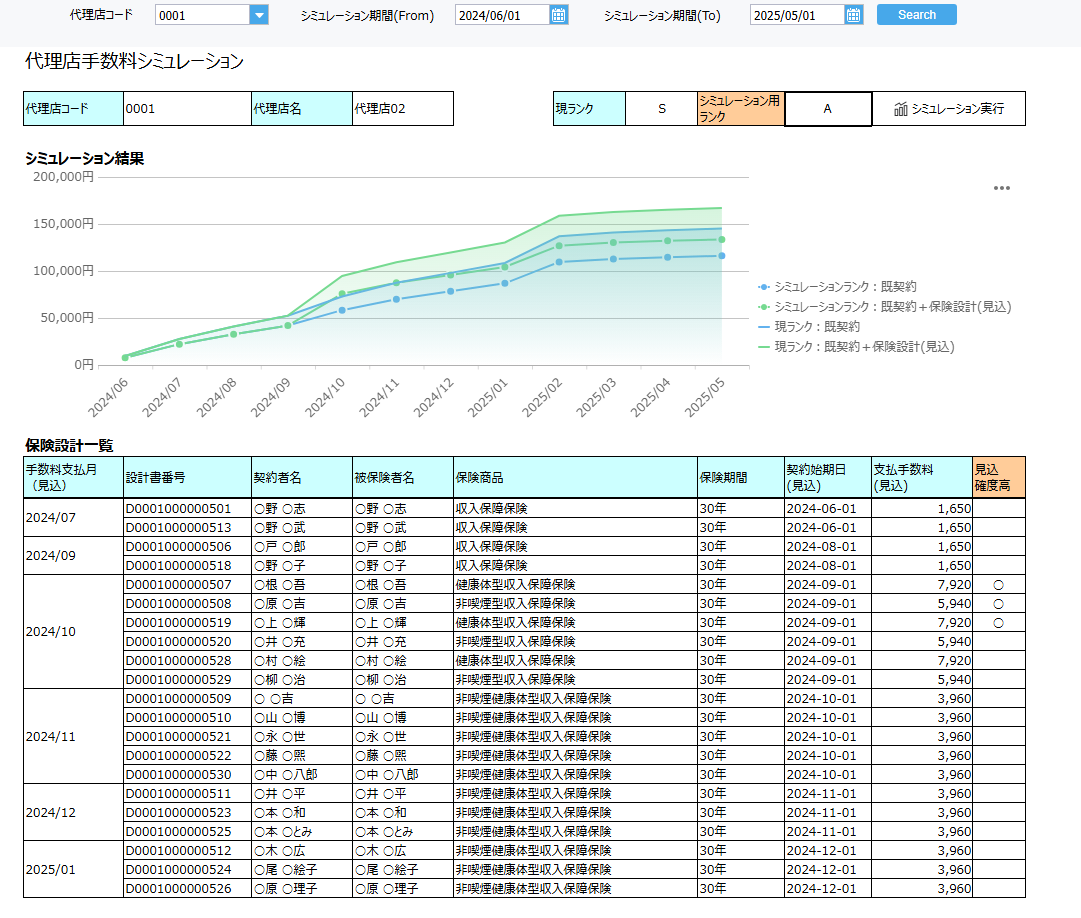

データを直接活用する仕組みを整えることで、レポート出力やシナリオ分析(シミュレーション機能)などの高度な業務プロセスが可能になり、以上のような点からBIツールは現代の企業活動に欠かせない存在といえるでしょう。

関連記事:BIツールとは?機能やメリットを徹底比較!選び方や最新版も紹介

統計分析の重要性

統計分析は、データの持つ意味を明らかにし、状況を正確に把握するために必要な手法です。

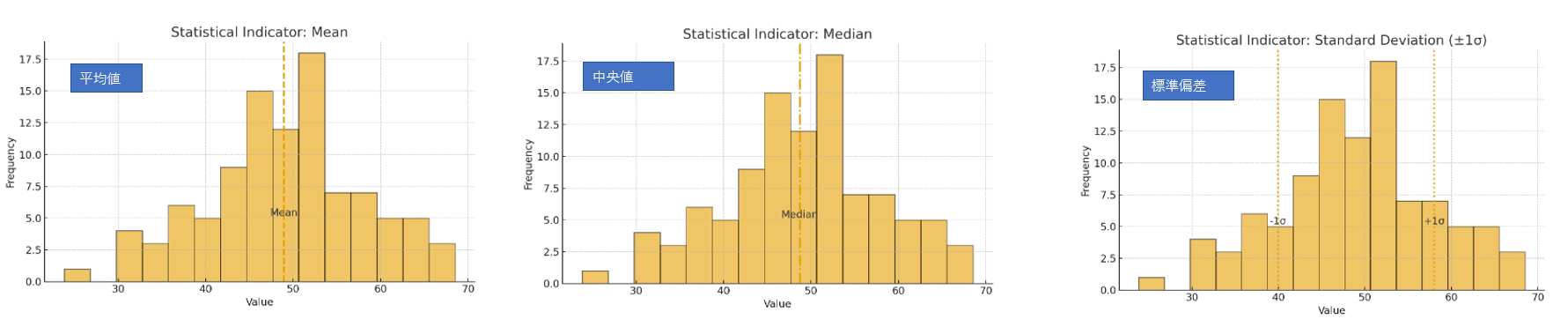

平均値や中央値、標準偏差といった統計の基本的な指標を用いることで、大量の数値を整理し、そこから効果的な示唆を得ることができます。

こうした基礎を理解することは、ビジネスにおけるBIツールの実際の活用に直結する重要性を持っています。

ビジネスの現場では、さまざまな部門で発生するデータを統合し、効率化を進めるために統計分析が欠かせません。

たとえば、顧客の人数や購買行動を数値として整理することで、不要なコストを削減し、市場の成長トレンドを把握することができます。

統計分析の効果は単なる理論にとどまらず、実際の業務改善や戦略立案に直結する点に特徴があります。

また、統計分析はデータ駆動型の意思決定を可能にする重要な役割を果たします。

従来は経験や勘に頼る場面も多くありましたが、現在では精度の高い分析を伴う意思決定こそが競争力を左右します。

あらゆる業務に関連するデータを整理し、不要な推測を排して数値に基づく結論を導くことは、企業にとって1つの強力な武器です。

以上のように、統計分析は企業活動に欠かせない基本であり、その導入と活用がもたらす効果は極めて大きいといえます。

BIツールの役割と統計分析の関係

統計分析の重要性を理解したうえで、次に注目すべきはBIツールが担う役割です。

特にデータの可視化と分析の仕組みを把握することで、複雑な数値を直感的に理解できるようになります。

ここではデータをどのように表示し、どのように解釈するかを解説します。

データの可視化と分析

データ分析を効果的に進めるためには、単なる数値の一覧を確認するだけでは不十分です。

膨大なデータをビジュアル化し、視覚的に理解できる形へ変換することが重要です。

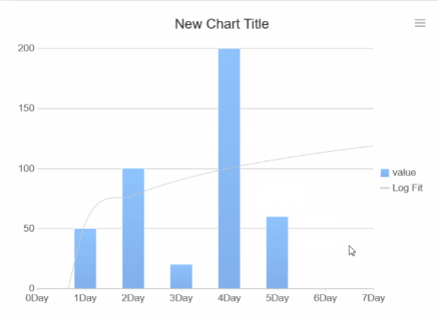

BIツールは、この可視化の役割を果たす機能を備えており、グラフやチャートを用いて複雑なデータをわかりやすく表示します。

こうした仕組みにより、顧客の行動や市場のトレンドを把握しやすくなり、マーケティング戦略の立案にも直結します。

具体的には、ダウンロードしたデータをドラッグアンドドロップで扱えるインターフェースや、表形式データの各列(例えば売上、在庫、顧客数など)の変化をグラフやチャートで瞬時に確認できる機能が挙げられます。

これにより、誰でも直感的にデータ分析が可能となり、企業全体でのdx推進を支援します。

さらに、統計モデルや機械学習モデルを活用した予測やtop項目の概要を簡潔にまとめるなど、分析結果を解釈するプロセスが効率化されます。

また、可視化の過程では単なる表示だけでなく、顧客や商品ごとに多様な視点からデータを整理することが求められます。

BIツールを用いた分析は、単純な集計を超えて、ドリルダウン、ドリルスルー、スライス&ダイスなどの機能を利用し、変化の背景や関連性を探るための基盤となります。

ライセンス契約が必要なツールもあれば、無料で利用できるサービスも存在し、利用環境に応じて選択肢は幅広いです。

最終的に、データの可視化と分析は統計手法の理解を補完し、実際の業務で迅速な判断を支える役割を担います。

意思決定を支える統計手法

ビジネスの現場では、意思決定を行う際に直感だけで判断するのではなく、統計手法を活用して根拠を明確にすることが求められます。

代表的な手法としては回帰分析、仮説検定、分散分析などがあり、これらは売上の傾向を確認したり、予算配分を検討したりする際に有効です。

特に、仮説検定を徹底して行い、条件ごとに違いを確認することで、経営判断のリスクを減らすことが可能になります。

意思決定の支援に役立つ統計手法は多く存在し、それぞれ異なる目的や分析対象に適しています。

例えば、回帰分析は売上を左右する要因を特定するために使われ、予算の最適化や新規プロジェクトの可能性を評価する際に役立ちます。

さらに、分散分析を用いれば、複数の条件を比較してどの施策が効果的かを確認でき、会議での議論をより効率的に進められます。

また、統計手法は高度な数理を背景にしながらも、BIツールを使うことで直感的に理解しやすい形に変換されます。

データの可視化と組み合わせることで、誰でも容易に結果を把握できるようになり、従来は専門家だけに頼っていた分析を社内で共有することが可能になります。

こうした仕組みは、経営判断を迅速かつ正確に行うための強力な支援となります。

実践的な活用例としては、顧客行動データを基にした売上予測や、予算配分のシミュレーションなどが挙げられます。

これらの応用は、ビジネスにおいて意思決定を下す理由を明確に提供し、3つ以上の施策を比較する際にも多いに役立ちます。

最終的に、統計手法の活用はリスクを抑えつつ可能性を広げる経営判断の鍵となるのです。

BIツールを活用した統計分析の実践

意思決定を支える統計手法を理解したら、次は実際の分析プロセスに進みます。

ここではデータ収集と前処理の流れを確認し、分析の基礎を整える方法について解説します。

信頼できる情報を扱うための注意点を押さえておくことが重要です。

データ収集と前処理

統計分析を効果的に進めるためには、まず信頼性の高いデータソースから情報を収集することが不可欠です。

従来はシステムから抽出したファイルを手作業でまとめる方法も多く使われてきましたが、現在ではBIツールの導入によって収集や集約の手間を大幅に削減できるようになっています。

データは蓄積されるだけでなく、定期的に更新されるため、分析前に事前確認を行うことが求められます。

収集した内容には欠損値や異常値が含まれる場合があるため、適切な処理を行わなければ正確な分析はできません。

例えば、異常に高い数値や欠落したデータをそのまま残しておくと、集計結果に誤差が生じ、意思決定に悪影響を与える可能性があります。

そこで、蓄積したデータを変換し、不要な項目を整理して基礎的な形に整えることが大切です。

また、データの前処理は単なる形式的なプロセスではなく、後続の分析全体に直結する重要な工程です。

時間をかけてでも正確に行うことで、分析の精度が高まり、結果の信頼性も向上します。

BIツールの多くはプログラミング不要で利用でき、収集から処理、集計までを自動化できる点も特徴です。

これにより、従来4つ以上の手順が必要だった作業が効率化され、誰でも短時間で正しいデータを扱えるようになります。

このように、データ収集と前処理は統計分析の基盤を整える不可欠なプロセスであり、次の実践的な分析工程に進む前の土台を築く役割を果たします。

分析手法の選定と適用

統計分析を効果的に行うためには、目的に応じた手法の選定が欠かせません。

たとえば、売上の増減要因を特定する場合には回帰分析、顧客層を把握するにはクラスタリングといったように、適した方法を使わなければ正確な判断につながりません。

BIツールには多くの解析機能が搭載されており、操作も直感的に行える設計となっているため、戦略立案の場面でも広く活用できます。

手法の選定を行う際には、まず分析の目的を明確にし、比較や検討を通じてどの方法が最も適しているかを探し出す必要があります。

例えば、データの形式に応じた設定を行わなければならない場合や、特定の条件に対応した解析が求められる場合があります。

こうしたプロセスを徹底することで、誤った結論を導くリスクを減らし、意思決定を支援する精度の高い結果を得ることが可能です。

さらに、BIツールを使わず従来の方法で解析を行うと、膨大な手間や時間が発生してしまうことが多くありました。

しかし現在は、一般的な分析プラットフォームをはじめ、さまざまなツールが提供されており、組み合わせて利用することで最適化された解析環境を構築できます。

これにより、従来は専門家だけに委ねられていた統計手法を幅広い利用者が受け入れやすくなっています。

最後に、得られた結果を解釈しやすい形式で可視化することも重要です。

単に数値を提示するだけでなく、グラフやチャートを用いて説明すれば、会議や現場での共有もスムーズになり、より迅速で合理的な判断を可能にします。

分析手法の選定と適用は、戦略的な意思決定を支える重要な要素なのです。

BIツールのメリットと統計分析の利点

統計分析を実践する中で、BIツールの導入は業務効率を大きく改善します。

特に迅速なデータ処理やレポート作成機能は、経営判断をスピーディーに支える要素となります。

ここでは、その具体的な利点について解説します。

迅速なデータ分析とレポート作成

BIツールを活用する最大のメリットの1つは、膨大なデータをリアルタイムで処理し、スピーディーに結果を確認できる点です。

クラウド上のデータベースや社内システムと連携することで、最新の情報を常に取得でき、検索や集計を容易に行うことが可能です。

従来のexcelによる手作業集計に比べて、大きく効率化されていることは明らかです。

さらに、視覚的なダッシュボードを使えば複雑な情報も簡単に把握でき、crmデータや請求情報なども一目で理解できるようになります。

メンバーごとに設定された権限に応じてカスタマイズ可能なため、組織全体での情報共有も十分にサポートされます。

レポーティング機能を活用すれば、特定の条件に応じたデータ抽出や比較を容易に行えるため、経営判断のスピードが格段に上がります。

また、自動化されたレポート作成機能は、従来のpdfやexcelでの報告書作成にかかっていた時間を大幅に削減します。

レポートを定期的に自動生成する仕組みを設計することで、最新情報を常にメンバーに配信でき、意思決定をサポートする基盤が整います。

これにより、従来は数時間かかっていた業務が短時間で完了し、気軽にデータを参照できる環境が実現します。

このように、BIツールの迅速なデータ分析とレポート作成機能は、新しいビジネス環境において欠かせない要素であり、効率的かつ柔軟な業務運営を支える役割を果たしています。

関連記事:BIツールで帳票作成を効率化!Excel業務を変える活用法を解説

データに基づく意思決定の強化

BIツールを活用することで、データに基づいた意思決定は大きく向上します。

データドリブンな体制を整えることにより、組織全体で共通の知識を持ちながら戦略立案を進められるようになります。

従来は個人の経験や勘に頼る場面も多くありましたが、現在ではaiや機械学習の仕組みを活用し、より精度の高い判断を行うことが可能です。

こうした仕組みは、2025年以降の競争環境においても欠かせないメリットとなります。

具体的には、過去のデータを分析してトレンドを把握し、そこから改善の余地を見つけることができます。

例えば、売上の変動を詳細に加工・抽出すれば、どの施策が効果的であったかを確認でき、リスクを最小限に抑えた意思決定が可能になります。

こうしたプロセスは、資料や記事としてまとめることでメンバー全員が知見を共有しやすくなり、追加施策の検討や採用判断にも役立ちます。

また、自動で生成されるレポートや分析結果は、従来必要だった時間や労力を削減し、組織の効率化に直結します。

BIを活用したビジュアル化やシナリオ分析を取り入れれば、経営層が迅速に意思決定を下せる環境が整います。

さらに、データに基づいた立案は、個人の主観に左右されにくく、客観性の高い根拠を提供するため、社内外からの信頼性も向上します。

このように、データに基づく意思決定は、知りたい情報を確実に把握し、組織の成長を支援する強力な武器となります。

BIツールの導入は単なる分析支援にとどまらず、経営全体の判断力を高める重要なステップなのです。

BIツールと統計分析の導入事例

データに基づく意思決定の重要性を理解したら、次に気になるのは具体的な導入事例です。 ここでは業界ごとにBIツールの活用法を紹介し、企業がどのように役立てているのかを見ていきます。

業界別の活用事例

BIツールは現在、多くの業界で導入が進んでおり、各種の事業活動に役立っています。

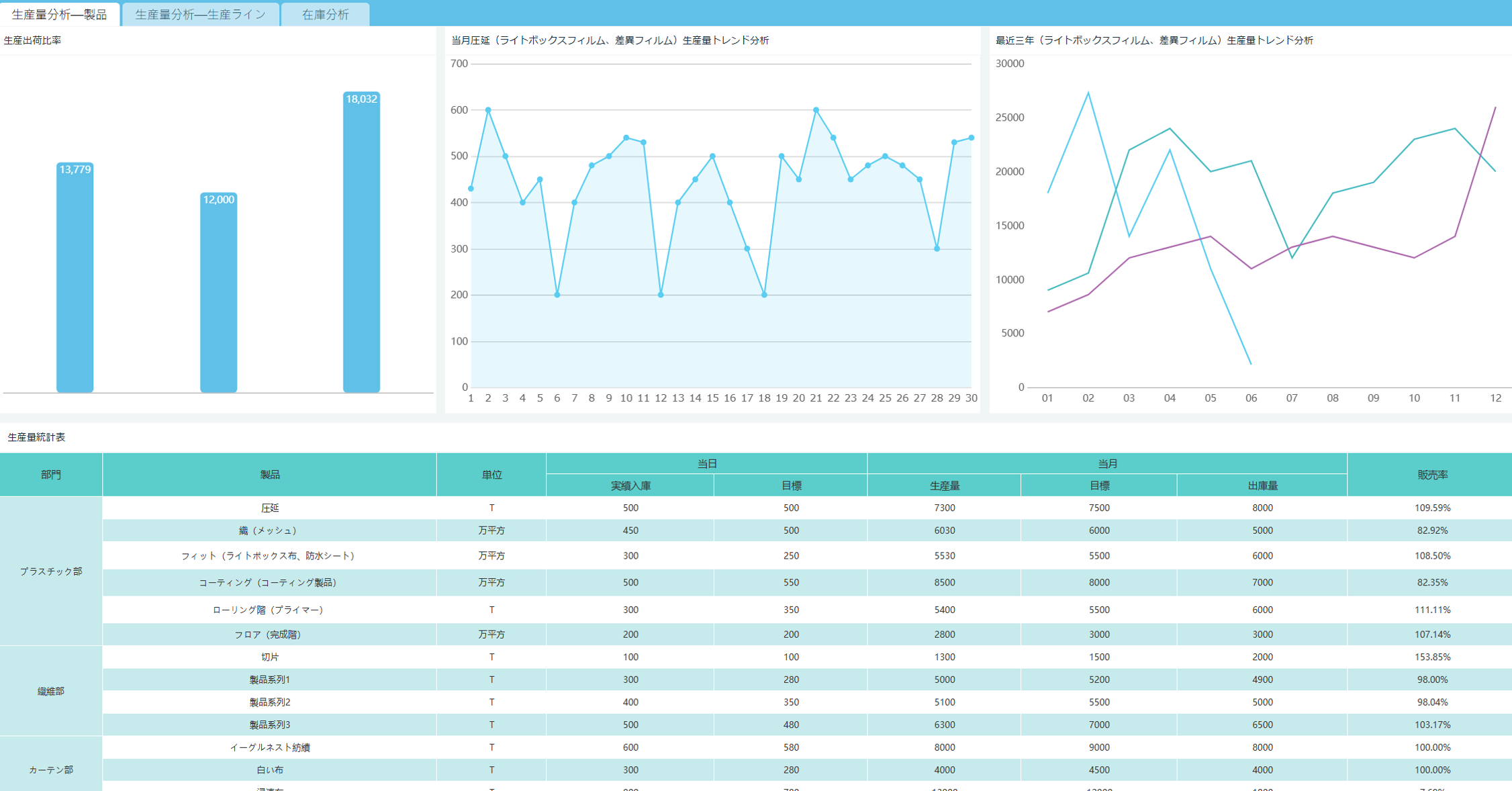

例えば製造業では、生産ラインから収集される膨大なデータを用い、業務効率化に直結する改善が可能になります。

導入事例としては、製品ごとの不良率を分析し、特定の部門にフィードバックすることで、品質向上とコスト削減を同時に実現したケースが参考になります。

また、営業部門を持つ企業では、BIツールを使うことで顧客情報や商談履歴を一元的に管理し、売上予測の精度を高めることができます。

実際に、ある会社では営業活動の進捗をリアルタイムに可視化し、business戦略を迅速に修正する体制を整えた導入事例が紹介されています。

これにより、意思決定がスピードアップし、現場の対応力も向上しました。

さらに、小売業界では在庫データや顧客行動を活用して需要予測を行い、欠品や余剰在庫を防ぐ仕組みを構築するケースがあります。

こうした仕組みは業務効率化を支援するだけでなく、顧客満足度の向上にもつながるため、導入するメリットは大きいといえます。

このように、BIツールは製造業から営業部門、小売まで幅広い業界で利用されており、それぞれの企業が抱える課題に応じた使い方が可能です。

導入事例を参考にすることで、自社にとって役立つ活用法を具体的にイメージできるでしょう。

成功事例から学ぶポイント

BIツールの導入は単なる技術的な取り組みではなく、経営課題の解決や現場の効率化を実現するための重要な施策です。

ここでは具体的に3つの成功事例を取り上げ、それぞれの特徴と結果から得られたポイントを整理します。

最初の事例は、製造業における品質管理の改善です。

ある企業では、現場の担当者が取得したデータをBIツールでチェックし、不良品の発生傾向を早期に把握できるようになりました。

その結果、問題が大きくなる前にソリューションを実行でき、効率的な課題解決を実現しました。

この事例からは、日常的なデータ取得と即時分析の存在が成功の要因であることが分かります。

次の事例は、サービス業での顧客満足度向上です。

顧客データを豊富に活用し、問い合わせや利用履歴をBIツールで統合的に管理することで、担当者がスムーズに対応できる体制を整えました。

結果として、対応にかかる時間が短縮され、顧客満足度の向上につながりました。

この取り組みからは、現場の課題を明確にし、それに即したソリューションを設計することが重要であると学べます。

最後の事例は、小売業における在庫管理の最適化です。

BIツールを活用して販売データを分析したことで、在庫の過不足を効率的に調整できる仕組みを実現しました。

その結果、不要なコストの削減と売上機会の最大化が可能となり、実績としても高い効果を上げました。

この事例が示すポイントは、具体的なデータ分析を経営判断に直結させることの有効性です。

これらの成功事例から得られる教訓は、背景となる課題を正確に把握し、適切なソリューションを実行することの重要性です。

経営層と現場の担当者が連携し、効率的な仕組みを導入することがベストプラクティスであるといえるでしょう。

BIツール選定のポイントと統計分析の活用法

導入事例から学んだ知見を踏まえると、次に重要になるのは自社に適したBIツールをどのように選ぶかです。 ここでは、機能やコストだけでなく、ユーザー体験や社内全体での活用を意識した選定方法を解説します。

自社に合ったBIツールの選び方

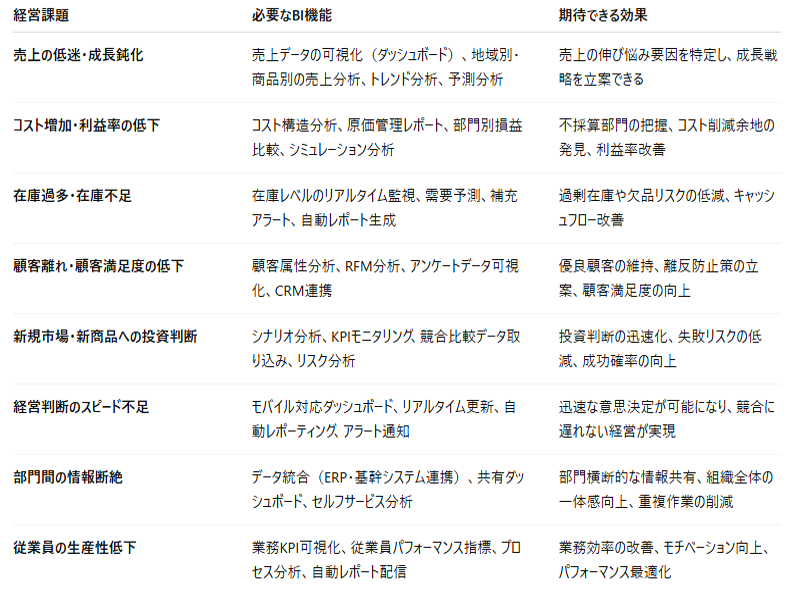

BIツールを選ぶ際には、まず自社のビジネス課題を明確にし、それに基づいて必要な機能をリストアップすることが出発点となります。

ビジネスインテリジェンスの観点から、生産性向上に直結する分析機能や、社内のチームで共有しやすい仕組みを搭載しているかを確認することが重要です。

おすすめの方法は、候補となる商品をそれぞれ比較し、自社向けに最適なものを選ぶことです。

また、ユーザーの操作性を意識することも欠かせません。

実際に利用するのは現場の担当者やマネジメント層であり、セルフサービス型で誰でも容易に使える設計であれば、全体の生産性を大きく高めることができます。

googleやmicrosoftといったプラットフォームと連携できるかどうかも、社内の既存環境との適合性を判断するうえでのポイントです。

さらに、コストパフォーマンスの評価も選定には欠かせません。

導入費用だけでなく、運用にかかる時間や人的リソースを含めて検討することで、長期的に見た投資対効果を把握できます。

単に安価な商品を選ぶのではなく、問題解決に直結する機能が含められているかを確認し、自社にとってのメリットを最大化する視点を持つことが求められます。

最終的に、BIツールはデータから有益なインサイトを得て、社内全体で意思決定を支援する存在であるべきです。

それぞれの企業に応じた選び方を徹底することで、ビジネスの成長に直結する最適なソリューションを導入できるでしょう。

統計分析を活用するための準備

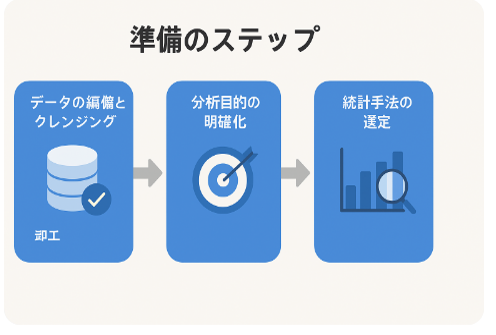

統計分析を行うためには、事前の準備が欠かせません。

最初のステップはデータの整備とクレンジングです。

複数のシステムや部門から集められたデータには、不要な情報や重複が含まれている場合があります。

そのため、専門知識を持つ担当者がデータをチェックし、正確な分析を行える環境を用意する必要があります。

この作業を徹底することで、予測や施策の計画に役立つ信頼性の高いデータ基盤が整います。

次に、分析の目的を明確にすることが重要です。

単に数値を並べるだけではなく、どのような結果を得たいのかを具体的に設定することで、適切な手法を選定しやすくなります。

例えば、売上の増減要因を知りたいのか、顧客行動の傾向を把握したいのかによって、行うべき分析は大きく異なります。

目的を明確にしないまま進めると、比べて検証するべき内容が曖昧になり、結果の解釈が困難になります。

さらに、分析目的に合わせて適切な統計手法を選ぶことが準備の最終段階です。

studio環境や開発ツールを利用すれば、運用段階でも柔軟に手法を切り替えられ、移行後も継続的に分析を行える体制が構築できます。

近年では、セミナーや研修で統計手法を解説する機会も増えており、専門知識を持たないユーザーでも機能を理解しながら大幅に効率化を図れるようになっています。

このように、統計分析を活用するための準備は、データ管理から目的設定、手法選定までを順序立てて計画的に行うことが重要です。

そのための適切なプロセスを踏むことで、実際の業務に直結する成果を得られるでしょう。

関連記事:BIツールを100%活用するためのデータベース設計と活用法

ローコードBIツール「FineReport」

- ✔70種類以上の豊富なグラフチャート

- ✔柔軟で使いやすい入力機能

- ✔Excelとの高い互換性